Archives Mensuelles: avril 2013

La Jetée

Roman-photo, poème métaphysique, La Jetée est le film culte qui inspira Terry Gilliam pour son excellent L’Armée des 12 singes. En quelques mots et quelques images, Chris Marker raconte la destinée de l’humanité et l’existence d’un homme. Et livre une réflexion intense et très troublante sur la condition des hommes, englués dans le passage du temps.

Synopsis : Paris, après la fin de la 3ème Guerre Mondiale. La surface de la Terre est devenue inhabitable. Dans les sous-sols, les scientifiques essaient d’établir un corridor temporel pour « appeler le passé et l’avenir au secours du présent »…

La Jetée fait partie de ces rares courts métrages qui sont restés dans la postérité comme des œuvres de cinéma à part entière (on pense notamment au Chien andalou de Buñuel ou au Nuit et Brouillard de Resnais). Il s’agit d’un film très simple et follement complexe, d’un récit narratif et d’un essai expérimental.

La Jetée fait partie de ces rares courts métrages qui sont restés dans la postérité comme des œuvres de cinéma à part entière (on pense notamment au Chien andalou de Buñuel ou au Nuit et Brouillard de Resnais). Il s’agit d’un film très simple et follement complexe, d’un récit narratif et d’un essai expérimental.

Comme si Chris Marker avait réussi à confondre en un même objet ce qui d’habitude s’oppose. Alors, La Jetée, est-ce vraiment du cinéma, ou bien simplement de la photographie? Le film rappelle qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre l’un et l’autre, et si l’illusion du mouvement est habituellement le fait de la vitesse de projection des images fixes, elle est ici le fruit de notre imagination.

Les photos nous sont présentées une à une, très loin du fameux 24 images par seconde. On a bien le temps de voir que ce sont des photos, que rien ne bouge. Et pourtant, la voix off accompagne les images de sorte que notre esprit comble les trous, rajoute le mouvement qui manque, donne aux images la fluidité qui en ferait un film.

Le montage est habile, parfois en coupe sèche, parfois en fondus enchaînés poétiques. S’il n’y a que des fragments de réalité, c’est que La Jetée est un film sur la mémoire, et que celle-ci ne nous permet jamais d’accéder à la continuité du passé. Ce qui différencie essentiellement les souvenirs des événements tels qu’ils ont eu lieu, c’est l’écoulement du temps, que l’esprit ne sait pas recréer. Alors, à partir de photographies sensibles du passé, il imagine, il utilise sa raison pour recoller les images multiples qui forment les souvenirs.

Le film de Marker fonctionne comme la mémoire, il demande à notre esprit de travailler à partir de quelques images qui font office de souvenirs et d’un monologue qui fait office de pensée. Il nous demande de nous rappeler, et nous donne les éléments qui nous manquent pour nous approprier la vie d’un étranger.

Si l’homme du film ne fait que divaguer d’un souvenir à l’autre, il n’arrive à se superposer vraiment avec ce qu’il vit que dans une très courte séquence, magnifique de poésie, quand enfin le cinéma reprend le dessus sur l’image figée et offre au héros malheureux le temps si fragile et si précieux de l’amour.

Car c’est bien cela le sujet du film, le temps qui passe et qui ne revient pas. Alors, il reste la science-fiction, et Chris Marker nous invite à une expérience métaphysique du voyage temporel. Le passé, le présent et le futur entrent en collision dans une œuvre poétique qui parle avant tout d’amour, de mort, de guerre, et des destins enchevêtrés de l’individu et de l’humanité.

Et quand, au-delà des couloirs temporels, le passé et le futur se rejoignent enfin, quand on assiste au rendez-vous funeste programmé depuis toujours, alors le sens de la vie se réduit tragiquement à la mort. Et on est devant l’une des fins les plus déchirantes de l’histoire du cinéma, que Terry Gilliam reprendra dans son magnifique L’Armée des 12 singes.

Au-delà de cette passionnante fable post-apocalyptique et des fascinants recours du futur pour survivre (un double futur, le premier hanté par les spectres d’Auschwitz et d’Hiroshima, le second habité par des hommes qui ressemblent à des âmes), c’est donc l’absurde tragédie de la vie de chaque être humain qui nous est contée. Car comment survivre, comment aimer, comment même envisager l’avenir quand depuis très jeunes, nous sommes forcément obsédés par notre propre mort?

Note : 9/10

La Jetée

Un film de Chris Marker avec Jean Négroni, Helene Chatelain, Davos Hanich

Science-fiction – France – 28 minutes – 1962

Prix Jean-Vigo 1963

La Maison de la radio

En construisant artificiellement son film comme une succession d’instants qui formeraient une même journée, en recréant une unité temps qui n’existe pas vraiment, Nicolas Philibert essaie de donner du lien à son documentaire. Si certaines séquences sont touchantes, l’ensemble n’est malheureusement qu’une accumulation sans véritable horizon. Et le temps finit par se faire long.

Synopsis : Une plongée au cœur de Radio France, à la découverte des mystères et des coulisses d’un média dont la matière même, le son, demeure invisible.

D’abord, le projet est saisissant. Nicolas Philibert pourrait parcourir ainsi n’importe quelle grande entreprise, dévoilant une micro-société étonnante et diverse. Mais en s’intéressant à La Maison de la radio, le réalisateur décide de montrer à l’image ce qui n’est pas sensé être vu : les coulisses du son.

D’abord, le projet est saisissant. Nicolas Philibert pourrait parcourir ainsi n’importe quelle grande entreprise, dévoilant une micro-société étonnante et diverse. Mais en s’intéressant à La Maison de la radio, le réalisateur décide de montrer à l’image ce qui n’est pas sensé être vu : les coulisses du son.

Il y a donc un double projet et les différentes séquences du film peuvent intéresser pour ce qu’elles nous montrent spécifiquement sur les dessous de la radio, ou pour ce qu’elles disent plus généralement sur le fonctionnement d’une grande institution.

Dans ce florilège de moments de vie et d’émissions, le travail sur le son est admirable, tandis que le jeu du montage frotte les uns aux autres les mondes et les ambiances très variés qui cohabitent au sein d’un même bâtiment. Souvent, les coupes sont très brutales, interrompant un questionnement, une grande déclaration ou un chant lyrique au moment crucial pour relancer l’intérêt sur le calme d’un bureau ou sur le travail minutieux d’un ingénieur du son. Ces reprises sont souvent la source de confrontations étonnantes et absurdes.

De tous ces petits bouts d’existence s’échappent beaucoup de tendresse et d’humour, et quelques moments de passion ou de grâce (dans un discours qui s’emballe ou dans une prestation sonore qui nous enchante).

Pourtant, le projet est vite confronté à la limite même de son procédé. Car qu’apprend-on de ce portrait habile et méticuleux? Pas grand chose. Souvent, les instants filmés fonctionnent pour eux-mêmes, pour le petit plaisir fugitif qu’ils nous donnent. Une sorte de complicité se crée parfois entre le spectateur et le réalisateur, entre le spectateur et tel ou tel intervenant. Mais l’ensemble ne prend pas sens.

Le film de Nicolas Philibert se déploie sur le mode de l’énumération : il semble qu’il y ait beaucoup de choses à montrer mais rien à en dire vraiment. Et bientôt, La Maison de la radio commence à se répéter, à traîner franchement en longueur. Sur un film court, on aurait pu comprendre d’être face à une entreprise purement descriptive. Mais au bout d’1h40, les anecdotes succédant aux anecdotes, le spectateur est lassé.

On est face à un beau projet de cinéma qui n’a pourtant pas trouvé son but. Le film manque cruellement de sens, il ne nous apprend ni ne défend rien. Philibert construit un objet tendre et franchement vain, construit d’étincelles et d’insignifiance.

Note : 4/10

La Maison de la radio

Un film de Nicolas Philibert

Documentaire – France – 1h43 – Sorti le 3 avril 2013

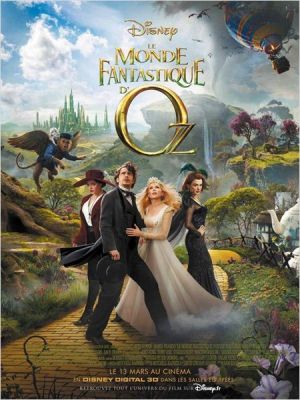

Le Monde fantastique d’Oz

Après sa trilogie Spider-Man et son amusant film d’horreur Jusqu’en enfer, Sam Raimi change d’univers et s’attaque à la « magie Disney ». Après 20 premières minutes plutôt attendrissantes, Le Monde fantastique d’Oz nous embarque dans une aventure plutôt bien conduite mais très banale.

Synopsis : Quand Oscar Diggs, un obscur magicien, est propulsé du Kansas au luxuriant Pays d’Oz, les habitants du pays le prennent pour le Grand Magicien sensé les sauver.

Préquelle au grand classique de 1939, Le Monde fantastique d’Oz se propose de nous raconter la jeunesse du magicien d’Oz, et comment ce charlatan du Texas est devenu le mythe d’un pays féérique.

Préquelle au grand classique de 1939, Le Monde fantastique d’Oz se propose de nous raconter la jeunesse du magicien d’Oz, et comment ce charlatan du Texas est devenu le mythe d’un pays féérique.

Pour cela, Sam Raimi s’inspire d’abord de l’âge d’or hollywoodien. Le noir et blanc et le format 4/3 du début, accompagnés d’une 3D anachronique, sont l’écrin d’une aventure à l’ancienne.

Comme dans Le Magicien d’Oz, quand le héros atteint le pays d’Oz, le monde devient coloré. En 2013, le format carré s’étire aussi pour laisser place au cinémascope. La 3D devient plus évidente (jusqu’à parfois transformer les prises de vue en manège quasi interactif), le son prend du relief et les effets spéciaux finissent le travail. Les techniques modernes s’emparent de l’aventure naïve pour créer un blockbuster finalement peu original, ne s’écartant pas des multiples adaptations hollywoodiennes récentes de contes de fées traditionnels.

On retient tout de même ces 20 premières minutes nostalgiques. Quand la flamme d’un cracheur de feu envahit les bandes noires latérales de la toile, donnant l’illusion, par le jeu d’un cinémascope déguisé en format 4/3, que le spectacle sort des limites de l’écran, alors le cinéma retrouve quelques instants sa magie primitive (le scénario du film jouera lui aussi sur cette magie primitive pour trouver sa conclusion).

Et le personnage de Theodora nous intrigue dès son apparition : il y aurait là un mystère à développer mais malheureusement, la suite du film impose un comportement stéréotypé à cette sorcière plus complexe et nuancée que ne le sont les autres protagonistes de l’histoire.

C’est sans doute cette banalisation des enjeux propres à Oz qui déçoit au fur et à mesure. Les personnages et les gags sont très communs. Et en fin de compte, le film se termine en une bataille ordinaire entre le bien et le mal dans laquelle le héros se trouve enfin et découvre les qualités qui sont en lui. Pas très enthousiasmant.

Note : 3/10

Le Monde fantastique d’Oz (titre original : Oz: The Great and Powerful)

Un film de Sam Raimi avec James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz et Michelle Williams

Fantastique, Aventure – USA – 2h07 – Sorti le 13 mars 2013

Les Amants passagers

Après le dérangeant La Piel que habito, Almodovar revient à la légèreté de ses débuts avec une comédie soi-disant débridée. Sauf que tout sonne faux. Comme si une petite voix répétait en boucle au cours du film : « c’est débridé c’est débridé c’est débridé… ». Artificiel, pompeux et terriblement creux, Les Amants passagers est un avion sans pilote, condamné au crash.

Synopsis : Des personnages hauts en couleurs pensent vivre leurs dernières heures à bord d’un avion à destination de Mexico. Chacun en profite pour faire des aveux inattendus.

Almodovar revient à la pure comédie avec Les Amants passagers, dans lequel il convoque de nombreux habitués de son cinéma pour des numéros d’acteur qui se veulent ébouriffants.

Almodovar revient à la pure comédie avec Les Amants passagers, dans lequel il convoque de nombreux habitués de son cinéma pour des numéros d’acteur qui se veulent ébouriffants.

Sauf que dans cet avion en toc, la farce tourne à vide. Chaque personnage a sa petite histoire à réciter, son petit problème à résoudre, qui vient toujours comme un cheveu sur la soupe. Comme si le réalisateur espagnol n’avait décidément rien à raconter et comptait entièrement sur des personnages hauts en couleur.

On sent le scénariste essayant sagement de fabriquer, pour chacun des personnages de l’avion, une petite anecdote bien à lui, des petits enjeux qui viendraient pimenter l’ensemble. Et le film n’est que ça : une succession d’intrigues secondaires jamais intéressantes qui ne trouvent aucune résonance les unes avec les autres.

L’action se perd dix minutes durant dans les rues d’Espagne pour nous conter des événements périphériques d’une banalité à faire peur. Quand cette aventure devient un cul-de-sac, Les Amants Passagers remonte à bord et s’intéresse arbitrairement à un autre protagoniste, à une autre histoire qui tournera court comme la précédente. L’enchaînement révèle un cruel manque d’idées et de cohérence.

On lit ici et là que le cinéaste aurait voulu faire de la situation de l’avion de son film une métaphore de celle de son pays. Vu sous cet angle, on est devant un objet lourdingue et grossier et on se dit que décidément Almodovar n’avait rien à en dire.

Jamais drôle, jamais profond, jamais prenant, Les Amants passagers est un calvaire de 90 minutes. Les récits ne mènent nulle part et finalement, on s’en fout. Ils pourraient tous se crasher, untel pourrait mourir, untel et untel pourraient tomber amoureux ou coucher ensemble qu’on aurait toujours qu’une envie : que ça finisse au plus vite.

Quant aux gags et aux personnages en eux-mêmes, ils sont d’une vacuité impressionnante. On dirait qu’Almodovar parodie son propre cinéma. L’outrance est artificielle, les répliques « osées » sont faibles et consensuelles, et les homosexuels du film sont tellement too much qu’ils deviennent vite agaçants et caricaturaux.

On retient quand même un plan : la caméra parcourt doucement l’espace lugubre d’un aéroport abandonné tandis que seule la bande sonore nous avertit d’un atterrissage compliqué.

Le reste est une accumulation de clichés et d’anecdotes artificielles, sans début, sans fin, sans but, sans inspiration, d’une pauvreté embarrassante, comme l’annonçait déjà la scène d’ouverture entre Penélope Cruz et Antonio Banderas, d’une banalité consternante. Le pire film de Pedro Almodovar.

Note : 0/10

Les Amants Passagers (titre original : Los Amantes pasajeros)

Un film de Pedro Almodóvar avec Javier Cámara, Carlos Areces, Raúl Arévalo et Lola Dueñas

Comédie – Espagne – 1h30 – Sorti le 27 mars 2013

Effets secondaires

Après Contagion, Soderbergh semble décidément s’intéresser aux dangers sanitaires bien qu’ici, il lorgne plutôt du côté de Hitchcock et de son obsession du faux coupable. Intrigant, surprenant puis décevant, le film explore encore l’angoisse qui structure l’œuvre récente du cinéaste : le manque de maîtrise qu’on a sur notre vie, qui peut à tout moment nous échapper.

Synopsis : Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand Emilie, une jeune femme, le consulte pour dépression, il lui prescrit un nouveau médicament. Sans s’inquiéter des effets secondaires…

Mieux vaut voir le film sans rien en savoir. Alors, on se laisse embarquer dans une affaire rocambolesque qui nous tient constamment en haleine. Le thriller n’hésite pas à changer de tête en cours de route. D’abord sombre et inquiétant (à la limite du fantastique), Effets secondaires se transforme peu à peu en un film policier complexe dans lequel la manipulation joue un rôle majeur.

Mieux vaut voir le film sans rien en savoir. Alors, on se laisse embarquer dans une affaire rocambolesque qui nous tient constamment en haleine. Le thriller n’hésite pas à changer de tête en cours de route. D’abord sombre et inquiétant (à la limite du fantastique), Effets secondaires se transforme peu à peu en un film policier complexe dans lequel la manipulation joue un rôle majeur.

Alors que les rebondissements du scénario se multiplient, on est d’abord surpris, enthousiasmés, puis un peu sceptiques devant cette histoire qui finit par manquer de crédibilité sur certains points. Si le début de l’intrigue est franchement captivant, la suite est moins réussie : le casse-tête est plutôt habile mais le réalisateur finit par en faire trop. Et l’argument de départ, sur le pouvoir de ces fameuses pilules et le brouillard autour de la notion de responsabilité, se dilue peu à peu pour que les questions passionnantes qui étaient soulevées se révèlent être un leurre. Il ne reste alors que des considérations plus évidentes sur les côtés sombres de la nature humaine.

Un temps proche de La Chasse, quand Jon Banks, piégé, doit affronter l’irrationalité de la vindicte populaire, Effets secondaires suit brièvement le chemin de la paranoïa avant de rappeler beaucoup le Passion de De Palma, sorti quelques semaines auparavant.

On doit reconnaître à Soderbergh que son film, plus sobre et plus maîtrisé, est aussi beaucoup moins bancal. Et que son scénario est beaucoup plus astucieux. Il n’en reste pas moins que l’aspect sensuel de l’affaire est clairement de trop. Et que le réalisateur se fourvoie dans une fin improbable et insatisfaisante. Les dernières manipulations de Jon Banks réussissent trop facilement et plongent le film dans la série B.

Comme dans Contagion, comme dans Magic Mike, comme dans Piégée, Soderbergh orchestre un happy end inattendu. Parfois, ce genre de dénouement peut donner au film une dimension supplémentaire, ici il n’en fait qu’un objet fermé, fini, révolu. Le script affichait d’abord des ambitions intéressantes, il se termine en une aventure anecdotique, une sorte de curieuse leçon de vie où la morale est sauve.

Pourtant, comme dans ses trois films précédents, Steven Soderbergh s’intéresse encore une fois à un personnage soumis à une mécanique qui le dépasse. Et comme dans ces films, et dans un genre cinématographique encore différent (le thriller après le film catastrophe, la romance et le film d’action), le héros arrive finalement à décrypter la mécanique qui lui est imposée et à s’en extraire.

Les films de Soderbergh s’enchaînent, apparemment très différents les uns des autres, alors qu’ils ne sont finalement que des variations de la même oeuvre. Comme s’il s’agissait pour le réalisateur américain d’épuiser un même motif qui l’obsède et qui s’impose à son travail, lui qui semble se contraindre à fabriquer à la chaîne des films qui répondent toujours à la même mécanique d’ensemble.

C’est ce qui rend ses derniers projets à la fois anodins (on sent qu’ils ont été réalisés presque machinalement) et fascinants : derrière la mécanique de ces films trop maitrisés se cache toujours la détresse de ne pas pouvoir tout contrôler. Un virus, un complot, une pilule, un mensonge, autant de façons d’être impuissant, autant de moyens d’utiliser l’autre, de le manipuler.

Alors, si les héros de Soderbergh arrivent toujours à reprendre le contrôle, ce n’est sans doute pas étranger au fait que ses films soient si calibrés. Et si le réalisateur ne cesse d’annoncer sa retraite, c’est probablement qu’il aimerait lui aussi, comme ses personnages, se libérer de cette mécanique souveraine qu’il s’est imposée et qu’il ne maîtrise plus.

Note : 5/10

Effets secondaires (titre original : Side Effects)

Un film de Steven Soderbergh avec Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum et Vinessa Shaw

Thriller – USA – 1h46 – Sorti le 3 avril 2013