Archives du blog

The Bling Ring

Programmé en ouverture de la section Un certain regard à Cannes, The Bling Ring a plutôt déçu. Certes, à force de répéter les mêmes figures et les mêmes scènes, le film semble un peu bégayer, comme fasciné par ce qu’il raconte. Mais c’est justement cette fascination du vide recouvert de clinquant qui donne à ce bonbon pop et doucement triste ce goût à la fois sucré et amer.

Synopsis : À Los Angeles, un groupe d’adolescents fascinés par le people et l’univers des marques traque via Internet l’agenda des célébrités pour cambrioler leurs résidences.

En cinéaste de la vacuité, Sofia Coppola filme encore et encore des univers en toc, des personnages perdus qui essaient de trouver un sens dans le vide abyssal de leur existence. Dans ses films, l’être est en sourdine, le paraître est tout, toujours plus envahissant, toujours plus fascinant, toujours plus avilissant.

En cinéaste de la vacuité, Sofia Coppola filme encore et encore des univers en toc, des personnages perdus qui essaient de trouver un sens dans le vide abyssal de leur existence. Dans ses films, l’être est en sourdine, le paraître est tout, toujours plus envahissant, toujours plus fascinant, toujours plus avilissant.

Que ce soit une banlieue bourgeoise des USA, une ville étrangère (en l’occurrence un Tokyo de néons et de surexcitation), la cour du roi de France au XVIIIème siècle, la grande maison d’un acteur célèbre ou le Los Angeles des stars et du clinquant, tous les univers des films de Sofia Coppola ont en commun d’être absolument faux.

Partout règne l’artifice, chaque fois les personnages semblent s’agiter en vain dans un cadre fabriqué, attirant et vide. Les êtres humains créent des mondes dorés, des utopies brillantes, des endroits fantastiques dans lesquels tout est beau, propre et accessible, dans lesquels il n’est ni possible de s’ennuyer, ni d’être malheureux. Puis ils décident d’y vivre, accablés par l’ennui et la mélancolie.

Dans Virgin Suicides, Lost in translation, Marie-Antoinette ou Somewhere, cette mélancolie envahissait l’écran, les protagonistes et le spectateur avec une terrible douceur. Dans The Bling Ring au contraire, les personnages, des adolescents encore naïfs, ne la ressentent pas encore. C’est ce qui donne au dernier film de Sofia Coppola ce mouvement et cette énergie, beaucoup plus vifs que dans ses films précédents.

Les cinq héros du gang sont dans une course effrénée et illusoire pour acquérir le lifestyle qu’ils associent au bonheur. Nourris dès la biberon à la presse people et aux réseaux sociaux, leur objectif est de construire leur image de marque bien plus que de se construire eux-mêmes. Le décalage entre celui qu’on est et celui à qui on essaie de ressembler, entre nos sentiments profonds et notre attitude, a toujours été à la base du cinéma de Sofia Coppola.

Des êtres profondément inconsistants essaient de se donner de la substance en remplissant leur vie de signes extérieurs d’existence. C’est toujours cette histoire que nous raconte la cinéaste, mais cette fois-ci, elle explore la façon dont cette problématique se frotte au monde du début du XXIème siècle. Alors que ce mal-être était intemporel dans Virgin Suicides ou Marie-Antoinette, il trouve dans notre époque une puissance d’expression décuplée par l’invasion des images, par Internet ou par mobile.

Au temps de l’hypercommunication, tout se doit d’être médiatisé, le personnal branding est omniprésent. Chacun devient une marque, chacun voudrait ressembler à sa marque (à son icône) préférée. Le rêve américain est à portée de main, rien n’est plus impossible, les distances et les mystères n’existent plus, il y a Google pour les abolir. Existe-t-on encore en dehors de Facebook? Les stars que nous admirons existent-elles encore en dehors des sites Internet people? Qui, de nous ou de notre avatar, est le plus réel? Et qu’en sera-t-il dans quelques années, pour les générations nées en même temps que leur blog?

C’est ces questions que pose The Bling Ring, avec une douce ironie et une fascination non dissimulée. Dommage alors que le film soit assez vite répétitif. Si les interviews, placées ici et là au milieu du récit, rompent la monotonie, les péripéties sont toujours les mêmes, les réactions toujours identiques, et on se lasse un peu devant ces séquences qui se ressemblent toutes.

De façon beaucoup plus originale et percutante, Harmony Korine nous avait déjà décrit dans Spring Breakers l’invasion du vide, un monde d’adolescents pour lesquels tout doit être possible, ici et maintenant. Sofia Coppola est plutôt occupée à ses rêveries délicates. C’est aussi ce qui fait la valeur de The Bling Ring : certes le film n’est pas assez incisif, mais son charme est de contredire le discours formaté et un peu ridicule (ou effrayant) de ses cinq cambrioleurs de rêves scintillants, grâce à ce ton si caractéristique de la cinéaste : la mélancolie du vide.

Note : 7/10

The Bling Ring

Un film de Sofia Coppola avec Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson et Claire Julien

Comédie dramatique – USA – 1h31 – Sorti le 12 juin 2013

Frances Ha

Avec ses faux airs de film générationnel et de feel-good movie, Frances Ha fait tout pour nous conquérir : Greta Gerwig ne s’épargne aucun mouvement ni aucun sentiment, le réalisateur la suit à la trace, amusé, cherchant toujours la connivence avec le spectateur. L’opération charme, un peu trop évidente, fonctionne quand même le plus souvent, entre sourire et mélancolie.

Synopsis : Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe. En attendant, elle s’amuse avec sa meilleure amie, danse un peu et s’égare beaucoup…

Film d’une époque et d’un mode de vie (bobo intello), Frances Ha est aussi et surtout le film d’un moment de la vie, celui de plus en plus long, de plus en plus permanent, qui voit des jeunes personnes sorties de l’adolescence chercher sans les trouver les repères qui construiraient leur vie d’adulte.

Film d’une époque et d’un mode de vie (bobo intello), Frances Ha est aussi et surtout le film d’un moment de la vie, celui de plus en plus long, de plus en plus permanent, qui voit des jeunes personnes sorties de l’adolescence chercher sans les trouver les repères qui construiraient leur vie d’adulte.

A ce titre, le plan qui voit l’héroïne s’en aller, emportée par un escalator, tandis que ses parents lui disent au revoir, est particulièrement éloquent. Comment nos parents en sont-ils arrivés là, comment ont-ils bâti les certitudes qui ont construit notre enfance et protégé notre innocence? Les temps ont radicalement changé, et la génération de Frances Ha ne peut pas suivre le modèle de la génération précédente.

Après l’adolescence, il n’y a plus l’âge adulte, il y a le doute, le flottement d’un âge qui semble ne jamais devoir se finir, un âge où l’on se construit sans cesse en se demandant si un jour on arrivera à se poser (tout en redoutant ce moment qui ne peut arriver que trop tôt).

Alors qu’avons nous à perdre? L’insouciance, les blagues, le bonheur de l’instant présent, les rêves, le temps d’être nous-mêmes, la complicité, et au bout du compte l’amitié.

Le film arrive à saisir cette spirale de joie et d’inconfort, d’enthousiasmes et de déceptions, dans un noir et blanc new yorkais qui n’est pas sans rappeler le maître Woody Allen (la situation d’une héroïne paumée et plutôt bavarde rend la filiation encore plus évidente).

On regrette cependant que le film veuille avant tout nous séduire, n’hésitant pas pour cela à jouer au maximum de l’atout charme Greta Gerwig (très présente physiquement), ni à se transformer par moments en clip pour marque de chaussures branchée.

Le personnage-titre, attachant et maladroit, doit absolument plaire au spectateur. Noah Baumbach nous drague, et on doit bien dire qu’on n’est pas insensible aux grâces de son film et de son héroïne. Mais il manque un peu de consistance et de conviction pour que cette jolie tranche de vie ne soit pas un miroir générationnel trop bien emballé pour être parfaitement sincère.

Frances Ha court dans la rue en dansant sur du David Bowie. On a envie de faire de même. Mais ensuite? Le film se termine quand la demoiselle retombe enfin sur ses pattes. Sans jugement et sans ressentiment sur des relations d’amitié qui se sont révélées bien superficielles. A trop vouloir plaire, à trop vouloir nous égayer, le réalisateur laisse échapper la fragile mélancolie qu’il avait saisie un instant. La vraie Frances Ha continue sans doute de courir, seule et vulnérable, tandis que Baumbach nous livre une happy end convenue.

Note : 5/10

Frances Ha

Un film de Noah Baumbach avec Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver et Michael Zegen

Comédie dramatique – USA – 1h26 – Sorti le 3 juillet 2013

Né quelque part

Mohamed Hamidi raconte avec beaucoup de tendresse et de sincérité l’histoire de ce français d’origine algérienne qui découvre le pays de ses parents. Bien sûr, Né quelque part ne s’engage que sur des chemins très convenus, les péripéties et les sentiments de Farid ne surprennent jamais le spectateur. Pourtant, quelques éclats d’authenticité sauvent le film de l’anonymat.

Synopsis : Farid n’a jamais mis les pieds en Algérie, il doit pourtant y aller pour sauver la maison de son père. Il y rencontre son cousin, qui voudrait plus que tout vivre en France.

Le talent de Mohamed Hamidi se trouve dans ces petits moments de vérité légère où chaque personnage est décrit avec humour et tendresse. Le réalisateur arrive à rendre chaque instant naturel, les plaisanteries, les souffrances du quotidien, les petites mesquineries de l’administration.

Le talent de Mohamed Hamidi se trouve dans ces petits moments de vérité légère où chaque personnage est décrit avec humour et tendresse. Le réalisateur arrive à rendre chaque instant naturel, les plaisanteries, les souffrances du quotidien, les petites mesquineries de l’administration.

Jamel Debouzze représente à merveille cette part du film : on aimerait suivre un peu plus le destin de ce personnage drôle et tragique, émouvant et agaçant.

Tewfik Jallab est juste mais son personnage est moins enthousiasmant. Ses réactions, ses doutes et ses joies sont très classiques et assez prévisibles. Il représente l’autre aspect du film, plein d’évidences et de bons sentiments.

Né quelque part est intéressant en ce qu’il décrit les relations des algériens à la France, et des français d’origine algérienne à leurs racines avec une jolie sensibilité. Il manque sans doute un peu de piment à ce récit, un peu de relief à sa mise en scène, pour que le film soit autre chose qu’une histoire sympathique mais un peu plate.

Note : 5/10

Né quelque part

Un film de Mohamed Hamidi avec Tewfik Jallab, Jamel Debbouze et Abdelkader Secteur

Comédie dramatique – France – 1h27 – Sorti le 19 juin 2013

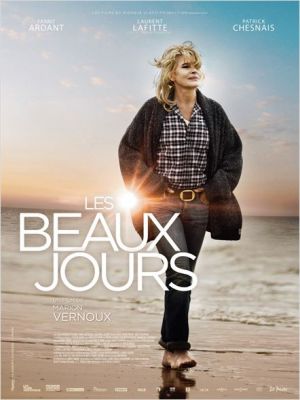

Les Beaux Jours

Fanny Ardant et Laurent Laffite, 25 ans d’écart, s’éprennent l’un de l’autre. Malheureusement, le film avance de lieux communs en lieux communs, s’appuyant sur des personnages égoïstes et tièdes dont le bonheur nous importe finalement bien peu. Marion Vernoux s’enthousiasme pour une histoire assez laide, révélant une bien triste vision des gens et des relations humaines.

Synopsis : Caroline, fraîchement retraitée, n’a devant elle que du temps libre et encore du temps libre. Sa rencontre avec Julien, qui a l’âge de sa fille, va bouleverser son quotidien.

Certes, au cinéma on voit peu d’histoires d’amour entre une jeune sexagénaire et un homme qui n’a pas encore quarante ans. Est-ce que ce simple argument suffit pour justifier une romance banale qui enchaîne pendant 1h30 tous les clichés de la relation adultère?

Certes, au cinéma on voit peu d’histoires d’amour entre une jeune sexagénaire et un homme qui n’a pas encore quarante ans. Est-ce que ce simple argument suffit pour justifier une romance banale qui enchaîne pendant 1h30 tous les clichés de la relation adultère?

L’amour n’a pas d’âge. D’accord, mais cela excuse-t-il que plus rien d’autre n’ait d’importance, ni les relations d’une vie, ni la confiance, ni le respect de celui qui partage notre existence? C’est avec une totale insouciance, sans l’once d’un remords (ou d’une hésitation) que Caroline se lance dans son aventure. Les réactions du mari, de la fille de Caroline, des amies du centre de loisirs pour retraités, appuient toutes une vision de la vie et du couple où le mensonge et la trahison n’ont aucune espèce d’importance. Caroline ne doit rien à Philippe, la seule chose qui compte, c’est qu’elle trouve son bonheur et son plaisir.

En célébrant l’épanouissement individuel, à tout âge et en toute situation, Marion Vernoux célèbre aussi une société individualiste où chacun s’occupe d’abord de soi et de sa libido avant de prendre soin des autres. Embarqués dans une course à la réalisation personnelle et à la liberté sans contrainte et sans concession, les personnages du film se regardent tous beaucoup, très occupés à décoder leurs désirs et leurs frustrations.

C’est d’abord le cas de Caroline, qui nous est tout de suite très antipathique. Trop absorbée par la contemplation de son nombril, elle n’a aucune attention pour ceux qui l’entourent, encore moins pour l’homme qui partage sa vie. Quant à Julien, il est tellement creux et arrogant qu’il est très vite insupportable (Laurent Laffite n’y est pas pour rien). Il reste Philippe, victime consentante un peu trop molle pour qu’on ait même envie de le défendre. Et une cohorte de retraités trop sympathiques, dont les jeux dépressifs ne nous arrachent ni sourire ni émotion.

Alors, Les Beaux Jours, ce sont ceux qui nous restent, quelque soit notre âge, ce sont ceux où l’on s’occupera seulement de nous-mêmes et de personne d’autres, ceux où l’on réalisera enfin nos fantasmes (aux dépend de ceux qui nous aiment), ceux où l’on sera enfin libres… et seuls. Caroline pourrait assumer ses nouveaux désirs, essayer de comprendre ses sentiments avec son mari, prendre avec lui les décisions qui s’imposent. Elle pourrait être faible et tourmentée. Non, elle est simplement désinvolte et narcissique, elle fait souffrir par simple inconséquence.

L’histoire d’amour est moche. La façon de voir la vie qui se dégage du film est moche. Et qui plus est, le scénario est tout construit de lieux communs sans saveur. L’âge n’y fait rien, la flamme est bien pâle quand on ne vit que pour soi.

Note : 2/10

Les Beaux Jours

Un film de Marion Vernoux avec Fanny Ardant, Laurent Lafitte et Patrick Chesnais

Comédie dramatique – France – 1h34 – Sorti le 19 juin 2013

La Vénus à la fourrure – critique cannoise

Décidé à poursuivre son exploration des huis clos théâtraux, Polanski adapte la pièce de David Ives, elle même tirée du roman érotique éponyme. Par petites touches, on retrouve l’univers inquiet, menaçant, paranoïaque du réalisateur de Rosemary’s Baby. Malheureusement, l’aspect subversif de l’œuvre est noyé dans un duel un peu plat et, c’est un comble, pas très excitant.

Synopsis : Un metteur en scène, désespéré par le niveau des actrices se présentant au casting de sa prochaine pièce, rencontre une comédienne vulgaire, écervelée, mais stupéfiante de talent…

Après Carnage, Polanski continue à faire du théâtre filmé, et c’est dommage. Son exploration du roman érotique de Leopold von Sacher-Masoch lui permet de parler de sujets peu abordés au cinéma : la domination, le masochisme, le plaisir sexuel qu’on peut ressentir à être dirigé et humilié.

Après Carnage, Polanski continue à faire du théâtre filmé, et c’est dommage. Son exploration du roman érotique de Leopold von Sacher-Masoch lui permet de parler de sujets peu abordés au cinéma : la domination, le masochisme, le plaisir sexuel qu’on peut ressentir à être dirigé et humilié.

Sur le mode assez classique d’un jeu de pouvoir qui s’inverse progressivement, ce tête-à-tête entre un metteur en scène tourmenté et une actrice apparemment vulgaire parle aussi de la relation d’amour et de dépendance qui se crée entre un artiste et son interprète, entre un créateur et son œuvre.

A ce titre, Vanda représente le fantasme absolu de Thomas, et celui de Roman Polanski lui-même (c’est d’ailleurs sa femme qu’il dirige). Le ton fantastique du film (le travelling initial, l’apparition de Vanda, sa métamorphose, le danger qui rôde) rappelle les obsessions du cinéaste franco-polonais : l’atmosphère est de plus en plus lourde, la relation entre l’homme et la femme de plus en plus malsaine.

Malheureusement, au lieu de s’emballer, la pièce semble se contenter de suivre les rails dessinés pour elle dès la première demi-heure. Le malaise est de surface, les pulsions déviantes et subversives semblent ne jamais s’échapper de l’exercice littéraire. A force d’enfermer sa caméra sur une scène de théâtre, Polanski se prend au piège de l’exercice de style. Son cinéma aurait grand besoin d’une bouffée d’air frais.

Note : 4/10

La Vénus à la fourrure

Un film de Roman Polanski avec Emmanuelle Seigner et Mathieu Amalric

Comédie dramatique – France – 1h30 – Sortie le 13 novembre 2013