Archives du blog

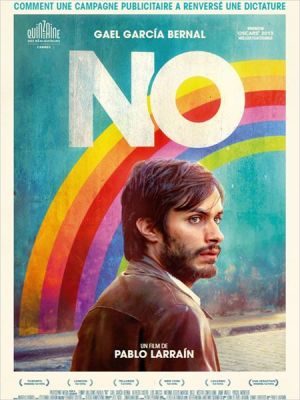

No

Au Festival de Cannes, No a remporté l’Art Cinema Award, le prix remis par la Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai. Tourné comme un document d’archive, avec des caméras d’époque, No interroge l’engagement politique et ses moyens. Dommage que le film paraisse statique et impersonnel, loin de provoquer l’engouement ou le malaise attendus.

Synopsis : Chili, 1988. Quand Pinochet, face à la pression internationale, organise un référendum sur sa présidence, l’opposition persuade un brillant publicitaire de concevoir leur campagne.

Dans Lincoln, Steven Spielberg interrogeait le processus démocratique, démontrant qu’il faut souvent jouer avec le système pour que celui-ci conduise au progrès. Difficile de convaincre la majorité, même quand on défend les libertés les plus fondamentales.

Dans Lincoln, Steven Spielberg interrogeait le processus démocratique, démontrant qu’il faut souvent jouer avec le système pour que celui-ci conduise au progrès. Difficile de convaincre la majorité, même quand on défend les libertés les plus fondamentales.

Il est encore question de cela ici. Une brèche démocratique s’est ouverte dans la dictature de Pinochet, sous la forme d’un référendum populaire pour décider si oui ou non le peuple veut changer de dirigeant. La réponse du peuple devrait être évidente, et pourtant c’est loin d’être le cas. Même les insatisfaits ne croient pas tous au vote. Comment les convaincre? Telle était la question d’Abraham Lincoln, telle est celle de l’opposition en cette année 1988. Quels moyens utiliser? Quels moyens refuser?

René Saavedra est publicitaire, il va mettre tout son talent au service du non. Il s’agit de faire rire, d’être cool et sympathique et tant pis pour le fond et pour la vérité. Saavedra ne veut pas dénoncer, il veut séduire, c’est là que réside la plus sûre manière de convaincre. Dans le film de Pablo Larrain, vendre un concept politique, aussi juste soit-il, s’apparente à vendre du Coca-Cola, et puis c’est tout.

Et si seul l’emballage compte, si la démocratie est question de formes et d’attractivité, et non pas de fond et de complexité, alors No est loin d’être simplement la célébration d’un grand moment de l’Histoire chilienne. René n’est pas le plus heureux des hommes au moment de fêter la victoire. Ce n’est pas simplement qu’il est écrasé par l’ampleur de ce qu’il a réalisé, c’est aussi qu’il sait qu’il s’agit d’une victoire de la communication plus que de la prise de conscience d’un peuple.

Et si les gens n’étaient intéressés que par l’humour, le divertissement, la joie, les couleurs chatoyantes et la facilité? Et si c’était le système le plus « vendeur » qui gagnait? Et si être vendeur ne coïncidait pas avec être juste? No se termine dans la perplexité et l’amertume. L’histoire se répète, les mêmes outils seront utilisés pour vendre des choses beaucoup moins fondamentales, s’adaptant parfaitement à une société où tout se consomme, la politique comme le reste.

Dommage que l’intrigue de No, fort intelligente, ne prenne pas aux tripes. Le film ne compte vraiment qu’un personnage et celui-ci n’est ni attachant ni repoussant, bloqué dans la complexité de sa position jusqu’à devenir parfaitement neutre, un héros impersonnel, presque un concept. L’intrigue tourne vite en rond : il ne se passe pas grand chose dans ce film (une campagne publicitaire renverse presque sagement une dictature, comme accomplissant méthodiquement le programme inscrit sur l’affiche). No aurait gagné à être plus court, plus condensé. L’esthétique VHS du film (pour mieux coller aux images d’archives et donner l’illusion d’un gigantesque document d’époque) n’aide pas, l’image surannée est volontairement assez moche mais elle manque d’authenticité : on sent partout le souci méticuleux de la reconstitution.

La qualité de No, c’est de nourrir une subtile réflexion politique. Loin de l’enthousiasme premier degré de la révolution qu’il raconte, il interroge les moyens mis en œuvre pour gagner. Alors, la démocratie, n’est-ce que le pouvoir des images, d’autant plus fortes aujourd’hui qu’elles se sont démultipliées? Platon nous mettait en garde il y a des millénaires contre les sophistes. Et le doute persiste : Et si les meilleurs communicants n’avaient pas plus souvent raison que tort?

Note : 4/10

No

Un film de Pablo Larraín avec Gael García Bernal, Antonia Zegers et Alfredo Castro

Film historique, Drame – Chili, USA – 1h57 – Sorti le 6 mars 2013

Art Cinema Award à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2012

Dans la brume

Trois êtres face à leur conscience, isolés dans une forêt durant la seconde guerre mondiale. Dans la brume est le terrible portrait d’hommes livrés à des choix éthiques cruciaux. Malheureusement, le récit traîne la patte, la caméra s’attarde pesamment, voulant saisir une vérité qu’elle finit par diluer dans l’ennui.

Synopsis : La seconde guerre mondiale. Deux résistants. Un homme à abattre, accusé à tort de collaboration. Comment faire un choix moral dans des circonstances où la morale n’existe plus ?

Trois hommes et trois manières absolument différentes de se comporter face à des conditions extrêmes, en l’occurrence la Seconde Guerre Mondiale et l’invasion allemande. Trois hommes du même camp, trois résistants, et pourtant il n’y a rien en commun dans la manière qu’ils ont de se sortir des dilemmes éthiques qui se posent à eux.

Trois hommes et trois manières absolument différentes de se comporter face à des conditions extrêmes, en l’occurrence la Seconde Guerre Mondiale et l’invasion allemande. Trois hommes du même camp, trois résistants, et pourtant il n’y a rien en commun dans la manière qu’ils ont de se sortir des dilemmes éthiques qui se posent à eux.

Le début du film les rassemble. L’un est un traître potentiel, les deux autres sont venus pour le lui faire payer. Tandis que les choses vont prendre une tournure inattendue, chacun se penche sur son passé, sur son attitude face aux allemands. Trois flashbacks trouent le récit, chacun caractérisant l’un des personnages. C’est dans ces situations en dehors de la vie que chaque homme trouve sa vérité. Le film explore, pour ces trois hommes, leur part d’ombre et leur part de lumière.

Entre le courage téméraire du premier, la lâcheté du second et l’apathie du troisième, le film pose des questions éthiques épineuses. D’abord il y a la lutte, la rébellion, la conscience du monde, l’engagement, guidés par des principes durs et douloureux. Burov, personnage magnifique, porté par ses convictions et le courage de les défendre. Le pistolet pointé vers sa victime, il hésite. Une seconde de trop. Un doute persiste. Et peut-on si facilement enlever une vie?

Ensuite, il y a la peur. Cette douleur viscérale, planquée là dans le ventre. L’instinct de survie plus fort que tout. L’instinct de soi. Y a-t-il plus important que soi, que sa vie à soi? Et s’il n’y a que soi, n’y a-t-il pas le risque énorme qu’il n’y ait rien d’autre? Voitik a-t-il même la faculté de comprendre les idées et les idéaux? Est-il capable de voir qu’il peut y avoir plus important que soi, plus important que la situation, des absolus essentiels, en un mot une morale?

Et puis il y a l’intégrité. Une intégrité molle, neutre. Un lieu indécis entre sagesse et résignation. Comment juger Sushenya, cet homme qui subit sans rien dire les erreurs des autres, n’ayant peut-être pas le courage lui-même d’avoir fait des erreurs? Sauve-t-il ses compagnons pour eux ou pour lui-même? La question se pose, même si on a bien du mal à lui reprocher quoi que ce soit. Il y a un fin mélange d’altruisme et d’égoïsme dans son attitude. Il est un homme de confiance, un homme rare. Le film ne montre pas assez pour juger de son éventuelle passivité.

Mais Sushenya ne vit pas que pour lui-même. Il a besoin d’être réhabilité. Son seul espoir, ce sont ses deux compagnons qu’il essaie tour à tour de convaincre. Quand ce n’est plus possible, quand plus rien ni personne ne peut le justifier, alors l’espoir s’en va. Le film peut se terminer en un très beau plan recouvert peu à peu par la brume. Le comportement moral définit l’humanité de chacun.

Dommage qu’avec un sujet si dense, porté par l’inquiétant systématisme de sa démonstration, Dans la brume soit si ennuyeux, la faute à un rythme d’une lenteur assommante. Les personnages marchent lentement, parlent lentement, il semble même qu’ils pensent lentement. Pourquoi Sergei Loznitsa ralentit-il la vie jusqu’à la réduire à une interminable mécanique? Il n’y a pas plus de vérité à prolonger chaque plan artificiellement, à étirer sans mesure chaque séquence, chaque regard, chaque hésitation, il n’y a que plus d’ennui.

Jusqu’à diluer l’intérêt d’une histoire passionnante. Le film pourrait être deux fois moins long sans qu’on ne perde aucun plan, aucun dialogue, aucune scène, aucun dilemme. En 2h10, Dans la brume est un petit calvaire, et non le grand film qu’il pourrait être.

Note : 4/10

Dans la brume (titre original : V Tumane)

Un film de Sergei Loznitsa avec Vladimir Svirskiy, Vladislav Abashin, Sergeï Kolesov

Drame – Biélorussie, Allemagne, Pays-Bas, Russie, Lettonie – 2h10 – Sorti le 30 janvier 2013

Prix Fipresci de la critique internationale pour la compétition officielle du Festival de Cannes 2012

Ernest et Célestine

En cette veille de Noël, parlons de ce charmant film d’animation qui devrait ravir petits et grands. Des personnages tendres, des dessins simples et élégants, une intrigue fraîche et subtile, Ernest et Célestine, très remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs, a tout pour nous toucher au cœur. Un film politique pour les enfants, qui appelle à la remise en cause de l’ordre en place.

Synopsis : Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, rencontre Célestine, une petite souris orpheline. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et ainsi bousculer l’ordre établi.

Une jolie fable enfantine, certes simple, mais qui a plus à dire que pourrait le laisser croire son statut de dessin animé pour les plus jeunes. A des kilomètres des derniers Disney qui n’ont souvent rien à raconter, Ernest et Célestine se prononce pour l’anticonformisme et la désobéissance civile.

Une jolie fable enfantine, certes simple, mais qui a plus à dire que pourrait le laisser croire son statut de dessin animé pour les plus jeunes. A des kilomètres des derniers Disney qui n’ont souvent rien à raconter, Ernest et Célestine se prononce pour l’anticonformisme et la désobéissance civile.

Ernest est un musicien sans le sou, un homme « pas comme il faut », à l’opposé du vendeur de bonbons qui a tout compris à la logique commerciale du monde qu’il habite. Célestine est une enfant qui aime dessiner : elle voudrait être peintre, mais on lui réserve un avenir de dentiste, un métier utile et pragmatique. Ernest et Célestine sont des rêveurs, mais cela les marginalise. Pour être accepté, il n’existe que deux choix : être efficace ou être rentable, être productif et créer du confort ou avoir le sens des affaires et créer de l’argent.

Deux artistes solitaires qui trouvent leur alter ego dans une société ennemie qui ressemble pourtant beaucoup à la leur (jusqu’au parallèle final entre les deux systèmes judiciaires, drôlement pertinent). Le graphisme est d’un charme simple qui sait pourtant créer des univers complexes, comme la magnifique cité souris. Les idées ne manquent pas, et on retient notamment cette civilisation qui repose entièrement sur le pouvoir des dents. Celles-ci sont un outil en même temps qu’un moyen de communication : elles sont donc doublement nécessaires au progrès.

Parfois, Ernest et Célestine se fait plus naïf et contemplatif et s’adapte mieux à un public plus jeune. Mais la fin du film, drôle et épique, ravira petits et grands dans un magistral élan d’utopie et de tendresse.

Note : 7/10

Ernest et Célestine

Un film de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier avec les voix de Lambert Wilson et Pauline Brunner

Film d’animation – France – 1h19 – Sorti le 12 décembre 2012

Mention spéciale de la SACD à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2012

Les Bêtes du sud sauvage

Grand Prix du Jury à Sundance et Caméra d’or à Cannes, Les Bêtes du sud sauvage est un premier film percutant : le sujet est fort et original, alliant la singularité d’un mode de vie à des combats et des sentiments universels; la mise en scène est celle d’un film d’aventures métaphysique, partagée entre naturalisme et mysticisme.

Synopsis : Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature devient menaçante et la santé du père se met à décliner.

Les Bêtes du sud sauvage est un conte fabuleux qui ne ressemble à rien de connu. D’abord parce qu’il décrit un monde marginal quasiment jamais vu au cinéma, une micro-société de quelques individus qui ont décidé de s’isoler dans un bayou sauvage que la civilisation technologique n’a pas encore colonisée. Dans cet univers, on vit à la dure, on mange ce qu’on chasse, ce qu’on pêche et ce qu’on cueille, on habite des maisons approximatives qu’on a construites de nos mains, on vit sans contrainte de travail ou d’horaires, dans une liberté folle qui mêle fête ininterrompue et danger permanent.

Les Bêtes du sud sauvage est un conte fabuleux qui ne ressemble à rien de connu. D’abord parce qu’il décrit un monde marginal quasiment jamais vu au cinéma, une micro-société de quelques individus qui ont décidé de s’isoler dans un bayou sauvage que la civilisation technologique n’a pas encore colonisée. Dans cet univers, on vit à la dure, on mange ce qu’on chasse, ce qu’on pêche et ce qu’on cueille, on habite des maisons approximatives qu’on a construites de nos mains, on vit sans contrainte de travail ou d’horaires, dans une liberté folle qui mêle fête ininterrompue et danger permanent.

Dès les premiers plans du film, la caméra, portée à l’épaule, se met au diapason de cette liberté pour imprimer un mouvement continu à la vie de Hushpuppy. Il y a dans cette incapacité à se fixer le sentiment d’une urgence absolue, une urgence de vivre, une urgence de se battre, une urgence de partager avant qu’il ne soit trop tard. La musique grandiloquente rajoute encore de la solennité. Dans cet univers, une partie de rigolade peut bien se transformer en bataille de feux d’artifices, la colère d’une enfant peut provoquer l’incendie d’une maison, une dispute entre un père et sa fille devient un souhait de mort, et instantanément la mort peut frapper, ou être reportée. Et quand une tempête provoque une catastrophe écologique, alors les aurochs préhistoriques eux-mêmes peuvent bien renaître de leurs cendres et menacer le monde de Hushpuppy.

Les Bêtes du sud sauvage est l’histoire d’une petite fille aux prises avec Mère Nature, quand celle-ci se déchaîne et remet en cause dans un même mouvement l’intime et l’universel, l’équilibre familial et l’équilibre écologique, tout cela procédant d’une même harmonie panthéiste. Alors, la partie vaut pour le tout, l’individu et le monde sont une seule et même chose, une maladie cardiaque vaut bien un cataclysme climatique. Dans cette interdépendance généralisée qui rappelle le cinéma de Terrence Malick, Hushpuppy se bat avec les armes d’une gamine de 6 ans : un étonnement naïf face au monde, une volonté farouche de changer les choses, une force d’autant plus brute qu’elle est modelée, non pas par la société, mais par un père sauvagement têtu, enfin une puissante imagination qui lutte pour donner un sens à l’apparent désordre du monde.

Alors il s’agit de reconstruire, dans les limites du possible, un schéma familial perdu dans les limbes d’une histoire qui n’a pas eu lieu, à travers des cuisses de crocodile panées. Il s’agit de changer ce qui peut être changé, et d’accepter ce qui ne peut pas l’être. Les Bêtes du sud sauvage est l’histoire d’une petite fille qui doit admettre la maladie de son père, l’histoire simple et universelle d’une enfant qui perd son innocence.

Par delà ces enjeux profondément humains qui trouvent une résonance en chacun de nous, le film force le respect par sa description étonnante d’hommes et de femmes qui refusent la société. Si Hushpuppy est notre porte d’entrée dans cet univers (car il nous faut bien le regard d’un enfant pour redécouvrir le monde dans un contexte qui nous est tout à fait étranger), son père est un magnifique personnage, pétri d’intransigeance, un idéaliste total dont la brutalité quasi-archaïque cache mal une sensibilité à fleur de peau, un désir de vivre et d’aimer primitif, débarrassé de tous les calculs complexes du monde civilisé.

Certes, le film, par l’idéal sauvage qu’il porte en lui, peut parfois frôler l’apologie de la régression. Il n’empêche, Les Bêtes du sud sauvage montre qu’il existe encore des manières de vivre en dehors de la société dominante. Il s’agit d’un choix d’autant plus fort qu’il est brutal et dangereux. Rarement mise en image, cette vie sans code et sans repère classique nous est jetée à la gueule avec la puissance d’un miroir déformant : notre monde a encore un long chemin à parcourir pour ne pas faire de nous des esclaves consentants, esclaves des conventions, esclaves du travail, esclaves de la médecine, esclaves des préjugés, esclaves d’un mode de vie globalement uniforme et imposé.

Après Garden State et tous les films à la douce mélancolie absurde qui l’ont suivi, Sundance nous livre une nouvelle pépite, une nouvelle manière de remettre en question le monde formaté qui nous entoure, des nouveaux choix pour échapper au système, un nouveau ton, une nouvelle différence dans le paysage du cinéma indépendant américain. Et cette différence s’appelle Les Bêtes du sud sauvage.

Note : 8/10

Les Bêtes du sud sauvage (titre original : Beasts of the Southern Wild)

Un film de Benh Zeitlin avec Quvenzhané Wallis et Dwight Henry

Drame – USA – 1h32 – Sorti le 12 décembre 2012

Caméra d’or et Prix Fipresci Un certain regard au Festival de Cannes 2012, Grand Prix du jury au Festival de Sundance 2012

Au-delà des collines

Palme d’or 2007 avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours, Cristian Mungiu a de nouveau emballé la croisette cette année avec Au-delà des collines, double prix d’interprétation féminine et prix du scénario. Après deux femmes aux prises avec l’avortement illégal, le réalisateur roumain s’intéresse à deux femmes en lutte avec Dieu. Un film intense et ambitieux.

Synopsis : Alina revient d’Allemagne pour y emmener Voichita, la seule personne qu’elle aime. Mais Voichita a rencontré Dieu et en amour, il est bien difficile d’avoir Dieu comme rival.

Deux femmes démunies dans un monde hostile. Au-delà des collines reprend ce schéma simple, déjà vu dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours, palme d’or pour Cristian Mungiu. Ici, l’intimité est le premier lieu de l’hostilité. Comment Alina peut-elle sortir Voichita de sa folie mystique? Comment Voichita peut-elle ouvrir le coeur d’Alina à la présence de Dieu?

Deux femmes démunies dans un monde hostile. Au-delà des collines reprend ce schéma simple, déjà vu dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours, palme d’or pour Cristian Mungiu. Ici, l’intimité est le premier lieu de l’hostilité. Comment Alina peut-elle sortir Voichita de sa folie mystique? Comment Voichita peut-elle ouvrir le coeur d’Alina à la présence de Dieu?

Au-delà des collines, c’est le dialogue impossible entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l’ont pas. Voichita ne dit plus une phrase sans y mêler Dieu. Alina essaie de trouver des raisons rationnelles à cette mascarade : un autre amour? l’emprise spirituelle d’un prêtre charismatique? Aveuglée par la jalousie, Alina ne voit pas que c’est Voichita elle-même qui s’est entichée de religion. Celle-ci est fragile, elle n’a rien ni personne. Les mots du prêtre sont un rempart contre le monde, la petite communauté constitue la famille et la maison qu’elle n’a jamais eues.

Les plans de Cristian Mungiu sont des peintures animées, la lumière est fascinante et donne au froid naturalisme des images une double dimension attirante et inquiétante. Une présence parcourt le cadre : c’est peut-être Dieu, à moins que ce ne soit le poids du mensonge et de la manipulation, le poids terrible de l’obscurantisme.

Au-delà des collines est l’histoire d’un amour qui n’est jamais dit, jamais montré. On pourrait presque croire à deux amies, à deux soeurs. Et pourtant, et c’est là que réside la beauté la plus aiguë du film, partout l’amour passionnel qui a lié ces deux femmes, qui les lie encore en dépit de Dieu, partout cet amour explose. Alina provoque son destin, elle a une volonté farouche, prête à tout pour sauver celle qu’elle aime et se sauver elle-même. Voichita est victime de sa vie, effrayée par ses sentiments, effrayée par ce tout petit bout de quelque chose qu’elle a enfin saisi et qu’elle pourrait perdre d’un coup, effrayée par la liberté qui pourrait s’offrir à elle, avec tout ce qu’elle peut avoir d’imprévu et d’agressif. Elle a besoin d’être guidée, d’être dirigée. On devine qu’elle était, en internat, sous la protection d’Alina. Aujourd’hui, elle est sous la protection de Dieu, et plus que Dieu, sous la protection de ces religieux qui croient en lui. Croire en Dieu, c’est avant tout croire en tous ceux qui croient en Dieu. C’est faire partie d’une communauté, c’est faire partie d’un tout où les choses ont enfin un sens.

Alors Alina défie Dieu, Alina défie la communauté, Alina défie le tout et le sens qui va avec. Alina est une romantique. L’amour qu’elle porte à Voichita est plus fort que tout ça. L’amour que Voichita lui porte doit vaincre. Alors, comme la femme de Sammy Jenkins dans Memento, Alina bluffe. Elle ne peut pas croire en ce Dieu tout-puissant, tout-puissant au point de changer les gens, de leur faire oublier l’amour. Elle ne croit pas Voichita, elle ne croit pas le prêtre, elle veut faire tomber les masques. Jusqu’où seront-ils prêts à aller tous, jusqu’où sera-t-elle prête à aller, Voichita, pour sauver sa foi supposée? Jusqu’où?

Mungiu a son idée. La foi, comme un cancer (comme le Malin que craignent les religieux du film), s’installe très profondément et sans raison apparente à l’intérieur de ceux qu’elle étreint. Elle ne fait plus qu’un avec eux. Elle devient toute-puissante, une inception au sens de Christopher Nolan (encore lui). Le film montre l’exorcisme d’Alina, mais c’est en fait elle qui essaie d’exorciser la femme qu’elle aime. Contre les apparences, C’est Voichita qui est possédée, c’est Voichita qui se débat. Le film est long car il suit ce combat. Parfois, Voichita semble sur le point de craquer. Le film se fait thriller, le suspense est là tout entier, dans l’issue incertaine de cette lutte entre l’humanité farouche d’Alina et la foi monstrueuse de Voichita.

Le film, dont la violence inouïe est appuyée par ces longs plan-séquences frontaux, apporte un regard tranchant sur le drame qui se joue, jusqu’à frôler parfois l’épouvante. A la fin, une incertitude persiste : tout le monde ne semble pas avoir vu la même chose. Incursion mystique, choc psychologique ou pouvoir de l’obscurantisme? Un dernier travelling avant, très discret, sort doucement du silence pour s’intéresser à la vie quotidienne sur la chaussée. Le monde est toujours là, même pas hostile, indifférent.

Note : 8/10

Au-delà des collines (titre original : Dupa Dealuri)

Un film de Cristian Mungiu avec Cosmina Stratan, Cristina Flutur et Valeriu Andriuta

Drame – Roumanie – 2h30 – Sorti le 21 novembre 2012

Prix du Scénario et Double Prix d’Interprétation féminine (pour Cosmina Stratan et Cristina Flutur) au Festival de Cannes 2012