Archives Mensuelles: octobre 2011

Cars 2

Entre fascination de la voiture et conscience des problématiques écologiques qui vont avec, Pixar propose avec Cars 2 une suite en forme de thriller d’échelle internationale. L’aventure se suit sans déplaisir mais le manque d’originalité et d’émotion fait de ce film le plus mauvais Pixar à ce jour.

Synopsis : Flash McQueen et Martin vont parcourir la planète pour le Grand Prix Mondial. Ils vont être embarqués malgré eux dans une affaire d’espionnage international…

Cars était loin d’être le meilleur Pixar : malgré un graphisme comme toujours très réussi, le scénario patinait entre clichés et bons sentiments made in Disney, bien loin des idées farfelues et fascinantes qui avaient fait le succès de la firme californienne. Le principal intérêt était l’adaptation de notre monde à celui des voitures, et la manière (assez réussie) avec laquelle l’anthropomorphisme qui d’habitude s’applique aux animaux était alors transposé aux machines à moteur.

Cars était loin d’être le meilleur Pixar : malgré un graphisme comme toujours très réussi, le scénario patinait entre clichés et bons sentiments made in Disney, bien loin des idées farfelues et fascinantes qui avaient fait le succès de la firme californienne. Le principal intérêt était l’adaptation de notre monde à celui des voitures, et la manière (assez réussie) avec laquelle l’anthropomorphisme qui d’habitude s’applique aux animaux était alors transposé aux machines à moteur.

Malheureusement, cette curiosité disparaît forcément dans Cars 2 puisque l’univers est déjà connu. John Lasseter a beau nous proposer un voyage aux quatre coins de la planète pour étendre le monde de McQueen et de Martin, l’artifice ne prend pas : il n’y a aucune vraie surprise, il faudrait autre chose pour relancer l’intérêt.

C’est le scénario qui va avoir ce rôle, puisque Cars 2, bien loin de l’aventure initiatique du premier épisode, se révèle être un thriller d’espionnage à résonances écologiques. Un rien compliquée, l’histoire tient quand même la route et nous permet d’accrocher entre rebondissements plus ou moins efficaces et gags plus ou moins drôles. Ici, le vrai héros n’est pas Flash McQueen mais son meilleur ami Martin qui est pris pour celui qu’il n’est pas : les ressorts de l’intrigue sont les quiproquos et les gaffes de la dépanneuse. Et le film suit sans grande trouvaille le motif classique de l’agent secret naïf et maladroit, héritier des inspecteur Clouseau, Johnny English et autres Max la Menace.

Pixar a construit son succès sur une imagination débordante portée par des images d’une beauté étourdissante. Ici, la technique est toujours irréprochable. Mais Cars 2 est un film sage, commun et assez vain. Il manque l’étincelle.

Note : 3/10

Cars 2

Un film de Brad Lewis et John Lasseter avec les voix de Owen Wilson, Larry The Cable Guy et Michael Caine

Film d’animation – USA – 1h52 – Sorti le 27 juillet 2011

De bon matin

La chute d’un homme, broyé par la violence policée de l’entreprise à laquelle il a consacré sa vie. Un film aussi impersonnel que les processus terribles qu’il décrit, sec et fermé parce qu’il se fait le reflet de l’enfermement dans lequel se retrouve le héros quand sa carrière se brise. Gênant et douloureux.

Synopsis : Lundi matin, Paul Wertret se rend à son travail, sort un revolver et abat deux de ses supérieurs. Il revoit alors les évènements qui l’on conduit à commettre son acte…

Presque 8 ans après son premier film, Jean-Marc Moutout nous raconte une nouvelle histoire de violence des échanges en milieu tempéré. Sauf qu’au lieu d’adopter le point de vue extérieur d’un consultant en stratégie, le réalisateur examine cette fois-ci la situation du point de vue d’une victime, d’un homme qui a vécu avec ce système jusqu’à ce que celui-ci le rejette et l’écrase.

Presque 8 ans après son premier film, Jean-Marc Moutout nous raconte une nouvelle histoire de violence des échanges en milieu tempéré. Sauf qu’au lieu d’adopter le point de vue extérieur d’un consultant en stratégie, le réalisateur examine cette fois-ci la situation du point de vue d’une victime, d’un homme qui a vécu avec ce système jusqu’à ce que celui-ci le rejette et l’écrase.

8 ans après, la crise économique est passée par là et n’a fait que renforcer les pressions, les tensions, les logiques implacables qui font du monde aseptisé de l’entreprise un mensonge d’une brutalité inouïe.

De bon matin est plus que jamais un film en milieu tempéré : il décrit les bureaux d’une banque avec un réalisme saisissant. Les mots chuchotés sont couverts par le silence, les dialogues animés sont dissimulés par des portes fermées, les locaux impersonnels, les bureaux parfaitement rangés, les costumes-cravates systématiques, les murs trop propres décrivent un monde froid et inhospitalier où l’atmosphère étouffée ne laisse la place à aucun imprévu et à aucune fantaisie. Cette froideur contamine le film qui se met constamment à distance d’un monde où tout doit toujours rester distant. La lumière bleutée, les cadres rigoureux et la sobriété de la mise en scène accompagnent le visage fermé de Jean-Pierre Darroussin dans cet enfer de modernité dans lequel il nous faut miser notre vie sans qu’il n’existe de sortie de secours.

La violence, elle, est partout. Dans les rapports entre collègues, faits de frustrations, d’hypocrisie et dans le meilleur des cas, de compassion molle. Dans le sacrifice demandé par l’entreprise, au point de devoir placer son métier au-dessus de toute autre considération et se définir presque entièrement par lui : la famille devient un lieu étranger, les amis se perdent au bord de la route. Dans l’écart qui grandit entre celui que nous aurions voulu être et celui que nous sommes : une profonde souffrance se creuse, dissimulée par la reconnaissance, le salaire, la position sociale, le sentiment du travail accompli.

Quand notre travail est devenu tout ce qui existe pour nous, alors il n’y a plus possibilité de vivre autre chose : il faut nécessairement suivre notre carrière coûte que coûte. Si celle-ci vacille, c’est l’être tout entier qui perd pied.

Le film est étonnant de courage en ce qu’il ne fait pas de concession : aucune respiration n’est laissée au héros ou au spectateur, il n’y a pas trace d’humour, de relâchement ou même d’espoir. Simplement deux solutions : se laisser faire comme la plupart des collègues de Paul, ou se battre contre des moulins comme Paul lui-même. Cette noirceur brute rend le film aride et certainement difficile d’accès : l’émotion est refoulée, cachée derrière des séquences de routines ennuyeuses, de conflits étranglés et de rage contenue. De bon matin se met au diapason de son sujet : c’est un film déshumanisé dont la mécanique est celle du monde du travail, celle qui peut broyer un être humain sans scrupule.

La plupart du temps, les pires traumatismes sont vécus en silence. Parfois, un dysfonctionnement se produit : un homme ne supporte plus ce qu’il est devenu. Alors la violence explose, brièvement, inexplicablement croit-on. Le dernier plan interroge ceux qui ont assisté au dérèglement de la machine : que reste-t-il d’un tel geste, d’un tel désespoir? Les cadres de l’entreprise, visiblement agités, se taisent. L’ambiance est toujours feutrée, il n’y a aucun signe de révolte. Dans une société où l’on nous convainc sans arrêt qu’il n’y a rien de plus essentiel que le travail et qu’il est normal de faire de grands sacrifices pour y avoir le droit, les employés sont prêts à accepter l’inacceptable.

Avançant au rythme décousu des souvenirs d’un homme, la narration du film crée un certain désordre dans lequel le passé se déconstruit. Et pourtant, de ces flashbacks ressort un ordre indiscutable qui aboutit forcément à une fin sans mystère. Le film n’est jamais surprenant, il est volontairement asphyxié par la logique imparable qu’il décrit avec un mélange d’évidence et de résignation. De bon matin est un film désagréable, glaçant, il prend le parti de ne raconter presque rien, de ne jamais satisfaire le spectateur, pour mieux coller à la réalité qu’il ausculte. C’est un pari qui le rend admirable et forcément décevant.

Au bout du compte, il reste pourtant une part d’inexplicable : comment un homme, même anéanti, peut-il commettre de tels actes? En nous associant à la détresse de Paul, Jean-Marc Moutout nous laisse dans un questionnement moral sans solution.

Note : 6/10

De bon matin

Un film de Jean-Marc Moutout avec Jean-Pierre Darroussin, Valérie Dréville et Xavier Beauvois

Drame – France – 1h31 – Sorti le 5 octobre 2011

Drive

Après une excursion dans la mythologie scandinave avec Le Guerrier Silencieux, Nicolas Winding Refn revient au thriller urbain dans lequel la ville, forcément menaçante, resserre peu à peu son étreinte sur un héros damné. Drive, d’une beauté captivante, et malgré un scénario parfois trop simple, nous offre certaines des séquences les plus saisissantes de l’année.

Synopsis : Un jeune homme solitaire conduit le jour pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Sa rencontre avec Irène et son jeune fils va bouleverser sa vie…

Dès la première scène, le ton est donné : le scénario sera minimaliste, sublimé par une esthétique métallique, reflet d’un monde et d’une ville (Los Angeles) hostiles et fascinants.

Dès la première scène, le ton est donné : le scénario sera minimaliste, sublimé par une esthétique métallique, reflet d’un monde et d’une ville (Los Angeles) hostiles et fascinants.

Drive est un film sur papier glacé, l’image est d’une beauté à couper le souffle, la musique, une pop eighties idéalement sucrée, alterne avec des rythmes dansants et oppressants. Toute la recherche formelle participe à fondre en une seule émotion l’angoisse et le plaisir qu’on a à vivre dans un univers fondamentalement dangereux. La beauté presque artificielle de Ryan Gosling, visage absent et regard impassible, renforcent le mystère de ce personnage sans nom, détaché de tout et qui pourtant s’attache.

Un héros sans faille comme sorti tout droit d’un jeu vidéo, un inconnu au passé mystérieux, un passé dont on ne parle jamais mais qui ressort, dans des fulgurances inattendues, par des gestes précis et terribles que seul un homme qui a vécu des choses indicibles est capable d’exécuter. Toute l’histoire de Drive, c’est comment cet homme qui ne se mêle que de lui-même, comment ce roc solide et solitaire va se fissurer et s’engager pour sauver une femme et son enfant.

Alors la mécanique s’enraye, l’univers se complexifie, l’ordre apparent se brise. Alors l’homme à la veste de scorpion se retrouve traqué, pris dans un étau qui se resserre peu à peu, comme l’était le personnage de Pusher. Nicolas Winding Refn nous avait déjà habitué à la lutte sauvage d’un homme pour sortir d’une situation inextricable. Les héros du réalisateur danois ont en eux toute la violence originelle de l’homme. Bronson ne pouvait pas la dissimuler. Chez le driver au contraire, elle est parfaitement contrôlée, parfaitement rangée. Jusqu’à ce qu’elle redevienne nécessaire. La violence est enfouie en chaque homme aussi profondément que l’instinct de survie. Chez Refn, l’homme est en danger. Il a besoin de cette violence pour continuer à vivre, coûte que coûte.

Certaines séquences resteront parmi les plus belles du cinéma de 2011. Quand Nicolas Winding Refn filme l’intérieur d’un supermarché, l’utilisation du grand angle multiplie les produits, allonge les rayons, bloque la jeune femme fragile dans un couloir surcoloré d’objets à acheter qui rappelle le pop art autant qu’il étouffe l’héroïne dans une logique de consommation forcément abusive. Quand il filme son héros en contre-plongée, il nous place dans la peau d’un enfant, obligés d’admirer cet homme qui nous surplombe de toute sa taille et de toute son histoire dont nous ne pourrons jamais rien savoir.

Quand Nicolas Winding Refn nous enferme dans un ascenseur, c’est pour faire jaillir, dans l’une des scènes les plus fortes et les plus belles qu’on puisse imaginer, toute la tension primitive de l’homme, déchiré entre l’eros et le thanatos. Le ralenti, d’abord purement esthétique, devient métaphysique : il étend le temps de l’amour et le temps de la mort, le temps qu’un ascenseur s’ouvre et se referme, révélant définitivement le démon qui se cache à l’intérieur de l’ange.

Aucun homme ne peut vivre simplement pour lui-même. Aucun homme ne peut se protéger des autres. Voilà l’histoire de Drive, celle d’un homme venu de l’enfer, et obligé d’y retourner parce qu’il a été touché par la grâce. On pourra toujours penser que le scénario est léger ou classique, on sera obligé de reconnaître que la mise en scène magistrale sublime le propos et lui donne des résonances mythologiques.

Si la fin manque malheureusement d’intérêt (les dernières images du film sont anecdotiques), Drive reste un bijou d’intensité et de beauté menaçante. Avec un scénario encore plus accompli, à la hauteur de Nicolas Winding Refn, Drive aurait pu être un véritable chef d’oeuvre. En l’état, c’est déjà un film admirable, l’un des meilleurs de l’année.

Note : 7/10

Drive

Un film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Carey Mulligan et Bryan Cranston

Thriller – USA – 1h40 – Sorti le 5 octobre 2011

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2011

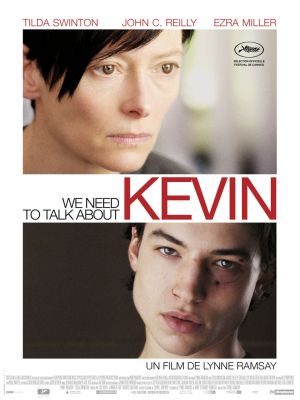

We need to talk about Kevin

Lynne Ramsay fait l’autopsie du mal dans un film froid et terrifiant. Une mère cherche dans les 16 premières années de la vie de son fils l’explication au crime atroce qu’il a commis. Et si elle s’interroge forcément sur sa culpabilité, le mal chez Kevin semble être toujours déjà là. Très troublant.

Synopsis : Eva a mis sa vie entre parenthèses pour donner naissance à Kevin. La communication entre mère et fils s’avère d’emblée très compliquée. A 16 ans, il commet l’irréparable…

Quand le film commence, il n’y a plus besoin de parler de Kevin. Le titre est déjà caduc : il n’y a plus de nous, il n’y a plus de mots, et il n’y a plus de Kevin. Comme si ce titre commentait le film d’une ironie cruelle. Comme s’il exprimait le regret amer d’une mère qui n’a pas su faire ce qu’il fallait.

Quand le film commence, il n’y a plus besoin de parler de Kevin. Le titre est déjà caduc : il n’y a plus de nous, il n’y a plus de mots, et il n’y a plus de Kevin. Comme si ce titre commentait le film d’une ironie cruelle. Comme s’il exprimait le regret amer d’une mère qui n’a pas su faire ce qu’il fallait.

Tout le film joue d’une ambigüité quant au point de vue qu’il exprime : est-ce celui d’un narrateur omniscient qui se moque froidement et s’interroge sur les origines du mal, ou bien est-ce celui d’Eva elle-même, qui se remémore les 16 dernières années de sa vie à la recherche de sa culpabilité, traquant dans chaque moment de son passé sa part de responsabilité au drame insondable qui a eu lieu?

Quand le film commence, tout est joué et pourtant, derrière l’inexplicable il y a le besoin vital de comprendre. Comment est-ce possible? C’est cette question qui donne sa raison d’être au film, comme une enquête dans le passé pour retrouver les prémices de la violence, les raisons originelles de la folie. Une enquête, mais aussi un examen de conscience : jamais nous ne pourrons savoir si les souvenirs d’Eva sont exacts ou s’ils sont réinterprétés à la lumière d’événements qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. Les images que nous voyons sont-elles des faits ou des réinterprétations, des souvenirs déformés dans lesquels Eva s’accuse ou se protège, y dénichant tour à tour les preuves de sa culpabilité et ceux de son innocence?

Ce qui semble certain pour cette mère, c’est que c’est dans son rapport à elle que Kevin a développé sa cruauté. Car si l’enfant ressemble beaucoup à sa mère, dure et intransigeante, difficile de savoir si la transmission fut innée ou acquise, si Eva lui donna le pire d’elle-même en l’enfantant ou en l’éduquant.

Le spectateur est emmené dans des émotions contradictoires : d’un côté, l’horreur sourde semble inscrire We need to talk about Kevin dans le cinéma d’épouvante avec un enfant maléfique, de l’autre la musique toujours optimiste, le père plein d’innocence et de bons sentiments et la chronique plutôt réaliste d’une mère et de ses difficultés pour élever son enfant sont autant d’éléments discordants qui voudraient nous faire hésiter entre l’effroi et la banalité du quotidien. Le film avance ainsi implacablement, la réalisation est froide et met le spectateur à distance, un mystère inaccessible semble exister entre lui et les personnages.

Le père ne voit rien d’anormal? Peut-être est-ce la paranoïa d’Eva qui rend la situation si inquiétante. Kevin est le double diabolique de sa mère? Il a la même coupe de cheveux, le même regard noir, le même visage cruel plongé dans l’eau? Et s’il n’existait pas, et si sa mère justifiait ses envies et ses actes inavouables en les mettant sur le dos d’un fils imaginaire? Parfois, le film lorgne vers le fantastique, le drame psychologique semble glisser vers la schizophrénie. Après tout, n’est-ce pas Eva que tous les voisins détestent? N’est-ce pas elle qui a sorti le DesTop? N’est-ce pas elle qui aime la confiture rouge, comme une résurgence d’un âge d’or où elle était une exploratrice libérée de la monotonie du quotidien? N’est-ce pas elle qui n’arrive pas à trouver un sens dans cet enfermement, bloquée à la campagne, en dehors de toute aventure existentielle?

Le film installe constamment le doute chez le spectateur. Mais d’autres éléments, bien trop nombreux, viennent contredire ce qui nous semblait presque évident quelques secondes auparavant. Kevin, c’est Eva sans limite, sans refoulement, c’est Eva dans toute sa brutalité et sa cruauté. Eva a ce petit rien qui la rend civilisée, qui la pousse à faire des efforts, à vouloir vivre. Kevin ne l’a pas. Kevin n’est pas fou, simplement son geste a pour lui une évidence que personne d’autre ne peut comprendre. La fin tombe avec sa terrible conclusion : même pour lui, cette évidence peut s’estomper, laissant les faits accomplis sans raison, incompréhensibles. Les certitudes se brouillent avec le temps, les actes restent, blocs d’existence qu’on ne peut effacer.

Kevin voulait-il faire souffrir sa mère? Lui arracher un amour dont elle n’était pas capable? Sans doute les deux, même si cela se contredit. Mais au-delà de cette relation de quasi-identité entre une mère et son fils, le mal de Kevin semble plus profond.

D’où vient-il? De ses gènes? De ses premiers instants de vie? De l’éducation qu’on lui a donné? D’un hasard insaisissable qui forge pour chacun une personnalité et un caractère que rien d’autre ne suffit à expliquer? Entre l’inné et l’acquis, l’être humain se forme. On peut chercher en vain l’origine du mal, on ne trouvera que le mal lui-même et jamais de raison satisfaisante.

Si les séquences du présent, un peu répétitives, sont souvent moins intéressantes que les souvenirs, on ne peut qu’être troublé par cette femme qui efface les traces de son crime (ou de ce qu’elle perçoit comme étant son crime) tout en l’autopsiant. Et par son Kevin, interprété par un Ezra Miller terrifiant de charme et de noirceur. We need to talk about Kevin prouve que chercher la cause des crimes inexplicables est souvent vain. La folie elle-même n’explique rien car elle n’a souvent rien à y voir. We need to talk about Kevin crée d’une certaine manière un contexte à l’Elephant de Gus Van Sant. Un autre point de vue, mais une conclusion similaire : il n’y a pas forcément d’explication. Eva ne se pardonnera pourtant jamais de ne pas avoir évité l’inévitable.

Le mystère de Kevin et de son mode de raisonnement est opaque. Finalement, il n’y a peut-être rien à comprendre. La cruauté surgit peut-être sans raison, comme la vie, se nourrissant comme elle d’intensité et d’absurdité.

Note : 7/10

We need to talk about Kevin

Un film de Lynne Ramsay avec Tilda Swinton, Ezra Miller et John C. Reilly

Drame, Thriller – Royaume-Uni – 1h50 – Sorti le 28 septembre 2011

Un Heureux événement

La maternité n’est pas simplement un bonheur béat. Entre comédie légère et tragédie psychologique, Un Heureux événement ausculte la détresse totale et les bouleversements définitifs qu’on peut vivre quand on a un enfant. Le film se construit de nombreux lieux communs mais il réussit à illustrer le dilemme d’être parent, entre don et sacrifice de soi.

Synopsis : L’histoire d’un jeune couple qui décide d’avoir un enfant sans prévoir tout le désarroi que cette décision va engendrer pour eux.

Depuis déjà deux films, Rémi Bezançon nous racontait les peines et les joies du quotidien, de la vie amoureuse et de l’amitié dans Ma vie en l’air, de la vie de famille dans Le Premier jour du reste de ta vie. Avec un énorme bonheur de vivre qui ressortait finalement de toutes les péripéties (et parfois des drames) vécus par les personnages.

Depuis déjà deux films, Rémi Bezançon nous racontait les peines et les joies du quotidien, de la vie amoureuse et de l’amitié dans Ma vie en l’air, de la vie de famille dans Le Premier jour du reste de ta vie. Avec un énorme bonheur de vivre qui ressortait finalement de toutes les péripéties (et parfois des drames) vécus par les personnages.

Un Heureux événement prend quelques temps le même chemin, venant se placer pile entre le premier et le second film du réalisateur, entre la rencontre amoureuse et la vie de famille, lorsqu’on s’apprête à avoir son premier enfant. Mais très vite, le film se révèle être le plus noir et sans aucun doute le moins optimiste de son auteur.

Car loin des clichés de la félicité d’être jeune parent (et des difficultés qui vont avec), Un Heureux événement fait le portrait d’une vraie dépression, d’une solitude infinie, d’une vie d’amour foutue en l’air par l’apparition d’un intrus qui accapare tout le temps et toute l’attention : le bébé. Le mal-être qu’on peut ressentir n’est pas une déprime passagère. Le film ne nie pas tous les bonheurs qui vont avec, tous ces moments de joie totale où la mère et le père entrent en harmonie avec leur enfant. Mais il montre que ces moments trouvent leur place dans un quotidien qui peut être terrible. Pour Barbara, la maternité devient un enfer : elle démystifie son corps, détruit son amour, étouffe ses passions, fait peu à peu disparaître sa vie, ses loisirs, sa bonne humeur, ses amitiés, derrière la nécessité de vivre avec son enfant. Il ne reste plus que le bébé, qui devient tout, qui devient trop.

A une époque où l’on recherche plus que tout l’épanouissement personnel se pose la question de la compatibilité de notre vie rêvée avec le fait d’avoir des enfants. Nicolas abandonne ses rêves de cinéma et passe son temps au travail, Barbara n’a plus l’énergie et l’indépendance d’esprit pour réfléchir à sa thèse, et plus encore, le couple n’est plus couple, il devient parents.

Un Heureux événement lorgne souvent du côté du drame psychologique, voire du film d’horreur. Mais le ton intime et punchy et les nombreux éléments de comédie (notamment les seconds rôles) rappellent la légèreté des deux films précédents de Rémi Bezançon.

Au final, l’histoire est assez prenante et nous pose pas mal de questions quand on envisage d’être un jour parent. Malheureusement, en dehors de la détresse d’une Louise Bourgoin impeccable, il ne nous reste pas grand chose au sortir du film. La réalisation n’est pas assez accrocheuse, les différentes séquences du film sont souvent convenues et manquent de l’originalité qui nous ferait passer plus qu’un simple bon moment. Certes la rencontre entre Barbara et Nicolas par DVD interposés est sympathique, mais le réalisateur n’arrive pas à la sublimer. Tout ce qui construit le film reste anecdotique, en dépit d’un propos plutôt intense.

Malgré tout, Un Heureux événement livre avec brio un sentiment très mitigé sur le fait d’être jeune parent : entre l’extase de voir un être sortir de soi et la douleur déchirante de devoir lui donner sa vie.

Note : 5/10

Un Heureux événement

Un film de Rémi Bezançon avec Louise Bourgoin, Pio Marmai et Josiane Balasko

Comédie dramatique – France – 1h50 – Sorti le 28 septembre 2011