Archives Mensuelles: mars 2013

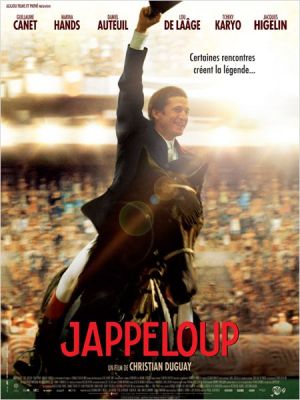

Jappeloup

Christian Duguay, le réalisateur, et Guillaume Canet, acteur et scénariste sur le film, ont tous les deux participé à des championnats d’équitation de haut niveau quand ils étaient plus jeunes. Pas étonnant que ce biopic sur un ancien champion olympique leur ait tenu à cœur. Beaucoup de sincérité mais zéro originalité pour cette aventure humaine bien conduite mais déjà vue.

Synopsis : Années 80. Abandonnant sa carrière d’avocat, Pierre Durand se consacre à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval difficile : Jappeloup…

Jappeloup est une belle histoire racontée à l’ancienne, une grande aventure humaine de bonne facture mais d’un classicisme globalement ennuyeux. Les personnages secondaires sont crédibles et parfois attachants, mais très peu nuancés. Et les enjeux de l’histoire ne comportent aucune originalité. Les lieux communs sont pourtant assemblés avec maîtrise pour que le spectateur suive l’aventure avec intérêt, parfois même angoissé comme il le serait devant une vraie compétition sportive.

Jappeloup est une belle histoire racontée à l’ancienne, une grande aventure humaine de bonne facture mais d’un classicisme globalement ennuyeux. Les personnages secondaires sont crédibles et parfois attachants, mais très peu nuancés. Et les enjeux de l’histoire ne comportent aucune originalité. Les lieux communs sont pourtant assemblés avec maîtrise pour que le spectateur suive l’aventure avec intérêt, parfois même angoissé comme il le serait devant une vraie compétition sportive.

C’est dans la reconstitution des épreuves officielles de saut d’obstacle que le film se fait le plus prenant : on vit alors les émotions des proches du cavalier, les muscles contractés quand Jappeloup va sauter un nouvel obstacle et que le danger d’un échec se profile. L’autre réussite de Christian Duguay, c’est le personnage de Pierre Durand, décrit tout en contraste, moitié salaud égoïste, moitié génie passionné, et dont on ne sait finalement jamais s’il est un cavalier médiocre qui profite d’un cheval exceptionnel ou s’il est un vrai grand sportif. Le film ne ménage pas les parts d’ombre du personnage et se fait le portrait réaliste des doutes qui accompagnent forcément le talent.

La dernière demie-heure du film est entièrement tournée vers le projet initial : celui de faire un grand film d’aventure classique. Jamais surprenant, Jappeloup est réussi mais pas follement enthousiasmant.

Note : 3/10

Jappeloup

Un film de Christian Duguay avec Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil, Lou de Laâge, Tchéky Karyo et Jacques Higelin

Drame, Biopic – France – 2h10 – Sorti le 13 mars 2013

The Sessions

Prix du public au Festival de Sundance, The Sessions est inspiré de la vraie vie de Mark O’Brien et de son essai « On Seeing a Sex Surrogate ». Et effectivement, malgré quelques maladresses, le film est authentique et attachant, donnant à partager sans pudeur ni sentimentalisme excessifs le malheur terrible de ne pas pouvoir séduire, de ne pas pouvoir faire l’amour.

Synopsis : Paralysé du cou aux orteils, le poète Mark O’Brien, confronté à sa virginité ainsi qu’à l’angoisse d’une vie sans plaisir charnel, retient les services de Cheryl, une thérapeute sexuelle…

Il y a tout juste un an, Hasta la vista se risquait déjà à aborder le sujet complexe et casse-gueule de la sexualité des handicapés. Le réalisateur belge Geoffrey Enthoven livrait alors une comédie, à mi-chemin entre le teen movie et le road trip d’initiation.

Il y a tout juste un an, Hasta la vista se risquait déjà à aborder le sujet complexe et casse-gueule de la sexualité des handicapés. Le réalisateur belge Geoffrey Enthoven livrait alors une comédie, à mi-chemin entre le teen movie et le road trip d’initiation.

The Sessions prend le parti de la comédie dramatique et de la romance, entre réalisme et intimisme à la Sundance. La forme du récit est donc assez typique du cinéma indépendant américain mais le projet est sensible et souvent convaincant, le mérite en revenant notamment à John Hawkes. Le personnage qu’il interprète est bien dessiné, ni trop larmoyant, ni trop distant avec son handicap. On ne le sent jamais résigné, jamais effondré non plus. Il souffre sans que le film ne devienne mélodramatique, il vit tout ce qu’il peut vivre sans nous paraître artificiellement héroïque ou philosophe.

Ben Lewin saisit toute la complexité d’un homme qui fait tout ce qui lui est possible pour exister au-delà de son handicap, sans jamais lui enlever la conscience qu’il ne pourra jamais vivre comme il l’aurait rêvé. L’humour est un bouclier, l’esprit le sauve de l’anonymat. On croit tout du long à la profonde affection qu’il suscite, non pas parce qu’il est handicapé, mais parce qu’il est un homme sincère et attachant.

On est moins convaincu par Helen Hunt, qui parait souvent brutale et maladroite alors qu’elle est sensée être une professionnelle. Le métier de Cheryl est cependant l’une des découvertes et des véritables curiosités du film. De même, le personnage du prêtre semble superflu ou mal utilisé. En l’état, il pourrait simplement être un ami de Mark. La dimension religieuse est très anecdotique.

The Sessions est un petit film agréable, un peu inégal mais auquel on sait gré de ne pas tomber dans le pathos et de toujours être sincère, libre et parfois même touchant.

Note : 6/10

The Sessions

Un film de Ben Lewin avec John Hawkes, Helen Hunt et William H. Macy

Comédie dramatique – USA – 1h35 – Sorti le 6 mars 2013

Prix du Public au Festival de Sundance 2012

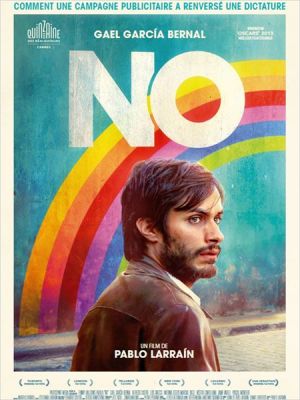

No

Au Festival de Cannes, No a remporté l’Art Cinema Award, le prix remis par la Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai. Tourné comme un document d’archive, avec des caméras d’époque, No interroge l’engagement politique et ses moyens. Dommage que le film paraisse statique et impersonnel, loin de provoquer l’engouement ou le malaise attendus.

Synopsis : Chili, 1988. Quand Pinochet, face à la pression internationale, organise un référendum sur sa présidence, l’opposition persuade un brillant publicitaire de concevoir leur campagne.

Dans Lincoln, Steven Spielberg interrogeait le processus démocratique, démontrant qu’il faut souvent jouer avec le système pour que celui-ci conduise au progrès. Difficile de convaincre la majorité, même quand on défend les libertés les plus fondamentales.

Dans Lincoln, Steven Spielberg interrogeait le processus démocratique, démontrant qu’il faut souvent jouer avec le système pour que celui-ci conduise au progrès. Difficile de convaincre la majorité, même quand on défend les libertés les plus fondamentales.

Il est encore question de cela ici. Une brèche démocratique s’est ouverte dans la dictature de Pinochet, sous la forme d’un référendum populaire pour décider si oui ou non le peuple veut changer de dirigeant. La réponse du peuple devrait être évidente, et pourtant c’est loin d’être le cas. Même les insatisfaits ne croient pas tous au vote. Comment les convaincre? Telle était la question d’Abraham Lincoln, telle est celle de l’opposition en cette année 1988. Quels moyens utiliser? Quels moyens refuser?

René Saavedra est publicitaire, il va mettre tout son talent au service du non. Il s’agit de faire rire, d’être cool et sympathique et tant pis pour le fond et pour la vérité. Saavedra ne veut pas dénoncer, il veut séduire, c’est là que réside la plus sûre manière de convaincre. Dans le film de Pablo Larrain, vendre un concept politique, aussi juste soit-il, s’apparente à vendre du Coca-Cola, et puis c’est tout.

Et si seul l’emballage compte, si la démocratie est question de formes et d’attractivité, et non pas de fond et de complexité, alors No est loin d’être simplement la célébration d’un grand moment de l’Histoire chilienne. René n’est pas le plus heureux des hommes au moment de fêter la victoire. Ce n’est pas simplement qu’il est écrasé par l’ampleur de ce qu’il a réalisé, c’est aussi qu’il sait qu’il s’agit d’une victoire de la communication plus que de la prise de conscience d’un peuple.

Et si les gens n’étaient intéressés que par l’humour, le divertissement, la joie, les couleurs chatoyantes et la facilité? Et si c’était le système le plus « vendeur » qui gagnait? Et si être vendeur ne coïncidait pas avec être juste? No se termine dans la perplexité et l’amertume. L’histoire se répète, les mêmes outils seront utilisés pour vendre des choses beaucoup moins fondamentales, s’adaptant parfaitement à une société où tout se consomme, la politique comme le reste.

Dommage que l’intrigue de No, fort intelligente, ne prenne pas aux tripes. Le film ne compte vraiment qu’un personnage et celui-ci n’est ni attachant ni repoussant, bloqué dans la complexité de sa position jusqu’à devenir parfaitement neutre, un héros impersonnel, presque un concept. L’intrigue tourne vite en rond : il ne se passe pas grand chose dans ce film (une campagne publicitaire renverse presque sagement une dictature, comme accomplissant méthodiquement le programme inscrit sur l’affiche). No aurait gagné à être plus court, plus condensé. L’esthétique VHS du film (pour mieux coller aux images d’archives et donner l’illusion d’un gigantesque document d’époque) n’aide pas, l’image surannée est volontairement assez moche mais elle manque d’authenticité : on sent partout le souci méticuleux de la reconstitution.

La qualité de No, c’est de nourrir une subtile réflexion politique. Loin de l’enthousiasme premier degré de la révolution qu’il raconte, il interroge les moyens mis en œuvre pour gagner. Alors, la démocratie, n’est-ce que le pouvoir des images, d’autant plus fortes aujourd’hui qu’elles se sont démultipliées? Platon nous mettait en garde il y a des millénaires contre les sophistes. Et le doute persiste : Et si les meilleurs communicants n’avaient pas plus souvent raison que tort?

Note : 4/10

No

Un film de Pablo Larraín avec Gael García Bernal, Antonia Zegers et Alfredo Castro

Film historique, Drame – Chili, USA – 1h57 – Sorti le 6 mars 2013

Art Cinema Award à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2012

Spring Breakers

Sans doute mal marketé, le film décevra forcément ceux qui sont venus voir une comédie trash à la Projet X. Spring Breakers est une fable instable, un objet expérimental, une oeuvre moderne et fascinante. Les images et la narration jouent avec les codes pour mieux les pervertir et créer le portrait séduisant et inquiétant d’une époque où nécessairement, tout doit être possible.

Synopsis : Pour financer leur Spring Break, quatre filles sexys et fauchées décident de braquer un fast-food. La semaine de folie peut alors débuter et les conduire aussi loin que possible…

Spring Breakers est un film étonnant, un film à part qui saisit avec une folle énergie l’état d’esprit d’une époque et celui d’une jeunesse qui n’a plus rien à rêver.

Spring Breakers est un film étonnant, un film à part qui saisit avec une folle énergie l’état d’esprit d’une époque et celui d’une jeunesse qui n’a plus rien à rêver.

Les genres explosent dans ce condensé de cinéma. Les motifs les plus divers s’entrechoquent pour créer une œuvre unique et déroutante. Spring Breakers est d’abord un teen movie déchiré (on pense un peu à Thirteen de Catherine Hardwicke), un American Pie sans parents, sans frustration, sans naïveté. Plus d’enfance, plus d’innocence, simplement de l’envie et du plaisir…

Du film de moeurs, Spring Breakers glisse doucement vers le documentaire. Souvent Harmony Korine ne s’intéresse plus aux personnages, il filme un contexte, des jeunes vivant l’excès de fun comme un ersatz de bonheur. Des corps magnifiques sautant, dansant, se trémoussant, buvant, courant, riant, criant, chantant. L’image est belle, presque écœurante, ce pourrait être une émission sur MTV, une publicité pour une île paradisiaque ou pour des vacances de débauche où tous les plaisirs sont permis. Ce pourrait être un clip de rap, l’image un peu folle d’une existence consacrée au luxe et à l’extase.

La société de consommation est une société qui donne le rêve et l’illusion de la puissance. Les 4 adolescentes ont le sentiment d’invincibilité et d’omniscience qui caractérise notre temps. Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéos, les blockbusters, les hyperpuissances, tout est toujours plus, énorme, gigantesque, tout est toujours là, présent, vite dépassé, vite obsolète. Tout peut être su et contrôlé, instantané, réel, possible. Il n’y a plus de fantasme, il n’y a que du réalisable, du concret. Alors ces 4 filles recherchent une réalité qui se surpasse elle-même, qui les sublime, qui donne un sens à ce méli-mélo du vide.

Il y a une beauté pop électrisante dans ce déluge de modernité. Ce n’est pas simplement superficiel et de mauvais goût. Une esthétique rose et jaune se crée, les images trouvent leur cohérence et dégagent une forme de beau et de vrai. Certes, c’est aussi de la laideur et du mensonge, mais toute séduction a sa part d’ombre. La musique du film, très réussie, donne encore un peu plus de peps à cette aventure du tout-plaisir. Et quand Spring Breakers frôle le film érotique, l’attirance et la répulsion, le désir et la peur se mêlent en un jeu de vice et de perversité.

Alors le film peut devenir inquiétant, se muer en thriller ou en film d’action, quitte à passer tout près du cinéma d’épouvante. Quelque chose est fondamentalement déréglé, les anges se brûlent les ailes dans un too much déraisonné et envoûtant. On entend : « Money is American Dream » et on pense à Cogan, Killing Them Soflty, où Brad Pitt disait: « L’Amérique n’est pas un pays, c’est juste un business ».

Depuis la première scène de braquage jusqu’aux états d’âmes des jeunes filles, la réalisation de Harmony Korine impressionne. On se souvient aussi d’une scène magnifique qui pourrait résumer tout le film : après avoir « tripé » sur Britney Spears, après avoir chanté innocemment dans des bouteilles d’alcool, les adolescentes reconstituent le hold-up qu’elles ont commis avec une violence et une excitation qui nous laissent KO.

Mais ce qui marque le plus, c’est l’extrême habileté de la narration. Les constants aller-retours entre les scènes présentes et celles qui suivront donnent au récit une façon d’avancer par à-coups aussi stimulante que déconcertante. Le futur envahit sans cesse le moment présent jusqu’à brouiller les pistes : tout ce qui se passe à l’écran est à la fois flash-back et flash-forward, action déjà révolue et vision anticipée de ce qui se prépare. Jusqu’à donner l’impression diffuse et ahurissante que tout est là, ramassé en un seul instant, que tout est lié et indissociable, le portrait épileptique et pourtant figé d’un temps, d’un âge, de 4 adolescences dont la rébellion n’est qu’une forme exagérée de ce que promeut le système : le besoin de tout avoir, de tout voir, de tout accomplir, le besoin extrême de posséder le monde, de le croquer jusqu’à l’indigestion.

Le film finit alors par tourner au pur fantasme, requestionnant tout ce qui nous a été montré. Qu’est-ce qui est vrai? Qu’est-ce qui, dans le film, n’est que le songe de 4 filles bloquées dans leur petite ville alors que leurs amis vont au fameux Spring Break tant désiré? Entre naturalisme et hallucination, entre anges et démons, entre vide et trop-plein, entre vulgarité et fulgurances, entre splendeur et laideur, entre mysticisme et pragmatisme aigu, entre innocence et culpabilité, le film fusionne les contraires pour mieux exploser les repères. Cette vie d’entertainment à la sauce MTV est si grossière, si brute qu’elle acquière un charme et une grâce qui touchent au merveilleux. Tout ici est si absurde que peu à peu les images prennent sens.

Le film se fait récit initiatique : à travers le plaisir pur, les adolescentes semblent aussi chercher une spiritualité pour se sauver d’un quotidien insensé. La religion et le sexe ne suffisent plus, il y a cette bulle pleine de riens qui flotte dans nos têtes et dont il nous faut tout ce qu’elle contient. Le projet de Spring Breakers est de crever cette bulle, de célébrer et de détruire le néant.

Derrière le film-caméléon se cache un conte moral moderne d’une étonnante lucidité. Après avoir été au bout d’elles-mêmes, les jeunes filles ont le choix : se perdre ou s’en aller. Chacune à son tour va revenir à la réalité. Avec la volonté (peut-être sincère, qui sait?) d’enfin s’améliorer, de trouver du sens un peu plus loin du vide.

Note : 8/10

Spring Breakers

Un film de Harmony Korine avec James Franco, Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson et Rachel Korine

Drame, Thriller – USA – 1h32 – Sorti le 6 mars 2013

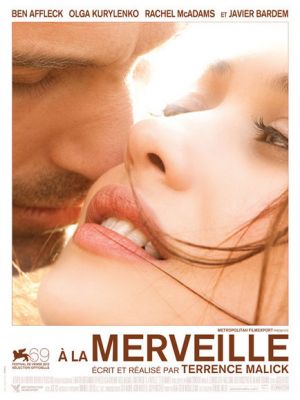

Comme un prolongement naturel à The Tree of Life, A la merveille se déploie avec des prises de vue similaires et un mode de narration tout aussi peu linéaire. Alors qu’il faut d’habitude de nombreuses années à Terrence Malick pour livrer un film, ses deux dernières œuvres sont sorties quasiment coup sur coup (un peu plus d’un an les sépare), la seconde réutilisant d’ailleurs des rushes de la première.

Comme un prolongement naturel à The Tree of Life, A la merveille se déploie avec des prises de vue similaires et un mode de narration tout aussi peu linéaire. Alors qu’il faut d’habitude de nombreuses années à Terrence Malick pour livrer un film, ses deux dernières œuvres sont sorties quasiment coup sur coup (un peu plus d’un an les sépare), la seconde réutilisant d’ailleurs des rushes de la première.