Archives Mensuelles: avril 2013

Stories We Tell

En trompant le spectateur dans une docufiction subtile, Sarah Polley démontre qu’une histoire vraie racontée est d’abord une histoire réinventée, recréée de toute pièce. Voulant saisir la Vérité qui semble toujours s’échapper, la réalisatrice découvre un obstacle de taille : le mensonge de sa mère. On regrette beaucoup de ne sentir face à ça ni révolte, ni indignation.

Synopsis : Sarah Polley a perdu sa mère à 11 ans. Cherchant à mieux cerner la personnalité de cette femme qu’elle a peu connue, elle découvre un gigantesque secret de famille.

Loin d’elle interrogeait la permanence de l’amour. Dans Stories We Tell, Sarah Polley ausculte le passé de sa famille en essayant notamment de mettre à jour la personnalité de sa mère, aujourd’hui disparue. Qui était Diane Polley? Que sont devenues ses amours, vingt ans après sa mort?

Loin d’elle interrogeait la permanence de l’amour. Dans Stories We Tell, Sarah Polley ausculte le passé de sa famille en essayant notamment de mettre à jour la personnalité de sa mère, aujourd’hui disparue. Qui était Diane Polley? Que sont devenues ses amours, vingt ans après sa mort?

Pour répondre à ces questions, la réalisatrice n’a à sa disposition que les histoires racontées par l’entourage de sa mère. Or, comment s’approcher au plus près de la vérité quand chacun raconte suivant son point de vue, convaincu que les choses se sont passées telles qu’il les a vécues, telles qu’il s’en souvient et telles qu’il les raconte? Entre les fautes de jugement qu’on a pu faire sur le moment, les erreurs ou les parti-pris d’interprétation, l’imprécision des souvenirs et les approximations du langage, il existe une multitude de façons de perdre l’histoire en route, de la détourner, d’en créer une autre, plus ou moins vraie, plus ou moins faussée.

Sarah Polley frotte entre eux les différents points de vue comment on frotterait des pierres, dans le but de faire jaillir une flamme, la vérité. Confrontée à son impuissance, à l’impossibilité même d’être parfaitement juste, la réalisatrice canadienne décide alors elle aussi de raconter son histoire.

Son film mélangera les interventions « propres » de ses proches à des bouts de making of, filmés en caméra amateur, comme si un spectateur s’était glissé dans la pièce où était tourné le documentaire et en avait rapporté quelques images volées. Michael Polley raconte ses souvenirs parfois de manière directe, parfois à travers la lecture d’un texte qu’il a écrit et qui les relate, brouillant ce qui relève de la mémoire et ce qui relève du récit. De même, les images d’archives sont mêlées à des reconstitutions jouées par des acteurs et filmées en super 8, comme s’il s’agissait de recréer aujourd’hui les images manquantes du passé. Ainsi, Sarah Polley donne sa pleine expression cinématographique à son projet : accéder aujourd’hui à un passé dont il ne reste plus de trace objective, rendre vie par les histoires que nous racontons à des événements qui n’existent plus.

Alors, elle invente les vidéos qui n’ont pas été filmées, jusqu’à ce que les vraies images d’archives et les fausses deviennent difficiles à discerner. Entre documentaire et fiction, entre investigation et reconstitution, la frontière devient floue, comme elle l’est toujours dans un récit entre véracité et imagination, comme elle l’est toujours dans l’autre entre sincérité et mensonge.

Jusqu’à se demander : la vérité est-elle accessible? Ce qui choque le plus dans Stories We Tell, c’est que la vie entière de Sarah Polley et de ses proches est construite sur un mensonge et que pourtant, personne ne juge Diane Polley, personne ne semble s’offusquer vraiment de ce secret qui aurait pu ne jamais être révélé. La vérité est inestimable, d’où le travail de la réalisatrice. Pourtant, la révélation abasourdissante à laquelle on assiste semble n’ébranler les personnages qu’en surface. N’y a-t-il rien de plus grave que ce qu’a fait Diane, refusant à ses proches la connaissance de faits qui fondamentalement les concernent?

Exposer les raisons qui expliquent ce geste ne peut en aucun cas l’excuser. Et si Stories We Tell est un récit habile qui pose, par son fond et par sa forme, de nombreuses questions, on reste interloqués devant cette manière de traiter un mensonge énorme comme une quasi-banalité, comme un aléa bien compréhensible de l’existence. On ne sent pas assez l’onde de choc, on ne sent pas assez d’impuissance ni de frustration, mais plutôt de la résignation, une sorte d’attitude fataliste face à ce passé inaccessible et face aux mensonges ineffaçables.

Parce que la vérité a été dissimulée, déguisée, presque effacée, Sarah Polley n’a que son imagination et la dialectique de son film pour se réapproprier son identité. L’affaire est si grave qu’on voudrait que le film adopte une position nette sur le sujet. Pourtant, on emporte avec le générique de fin la désagréable impression que Stories We Tell expose la partialité des points de vue et le mensonge comme des difficultés comparables et nécessaires sur le chemin de la vérité.

Assez intelligemment, la réalisatrice décrit et interroge les obstacles qui se posent devant quiconque essaie de comprendre ce qu’il n’a pas vécu, mais elle tourne autour du pot, semblant refuser de donner son point de vue sur la question. Incapable de vraiment se positionner sur le mensonge de sa mère, Sarah Polley livre un film dont le propos manque finalement de clarté.

Quand la vie de plusieurs personnes se construit sur un mensonge, quand on décide pour les autres de les priver de la vérité, alors le sens des choses s’évapore, il ne reste que détresse et absurdité. Sur un sujet si essentiel, Stories We Tell manque de gravité.

Note : 5/10

Stories We Tell

Un film de Sarah Polley avec Rebecca Jenkins, Peter Evans, Alex Hatz, Michael Polley, Sarah Polley et Harry Gulkin

Documentaire, Comédie dramatique – Canada – 1h48 – Sorti le 27 mars 2013

Queen of Montreuil

Un phoque, une robe rose bonbon, une grue qui surmonte Montreuil, une urne funéraire, autant d’éléments improbables pour cette fable de crise économique, perchée entre le réalisme cru et les coïncidences rocambolesques. Mais à vouloir absolument superposer les vignettes cocasses, Queen of Montreuil sonne malheureusement assez creux.

Synopsis : Agathe, qui vient de perdre brutalement son mari, ne sait pas quoi faire de ses cendres. L’arrivée inopinée chez elle de deux islandais pourrait l’aider à surmonter le deuil…

Une jeune femme en deuil rencontre deux islandais, un jeune homme et sa mère bloqués à Paris, et décide de les héberger. En quelques jours, la mère se fait employer en tant que conductrice de grue. Tout dans Queen of Montreuil est aussi simple que cela, les choses se font et se défont ainsi, sans autre raison que l’envie et l’intuition du moment.

Une jeune femme en deuil rencontre deux islandais, un jeune homme et sa mère bloqués à Paris, et décide de les héberger. En quelques jours, la mère se fait employer en tant que conductrice de grue. Tout dans Queen of Montreuil est aussi simple que cela, les choses se font et se défont ainsi, sans autre raison que l’envie et l’intuition du moment.

Les bizarreries s’accumulent pour dresser un portrait léger et vivant d’une petite communauté de gens qui vivent les uns avec les autres, dans l’absurdité de l’instant. Tout ici doit être loufoque, et tant pis si les personnages finissent par manquer de consistance à force de frivolité.

Alors certes, tous ces seconds rôles farfelus sont parfois drôles et attachants, mais ils ne se différencient pas vraiment les uns des autres, ils répondent tous à la même logique d’insouciance et de folie douce, jusqu’à ce que la fantaisie de l’ensemble paraisse forcée.

L’ouvrier de la grue, la maitresse du mari, le gardien de zoo, le fétichiste des robes, tous entrent et sortent de l’histoire sans rien y changer vraiment, chacun compose sa partition anecdotique, créant une vignette qui n’a pour fonction que d’ajouter encore un peu d’étrangeté dans le scénario.

Caruso et Ulfur sont des personnages creux, ils introduisent dans la vie d’Agathe de nouveaux éléments incongrus, un arbre généalogique (autour duquel se crée un délire très artificiel) ou un phoque (plus réussi). Et puis il y a Anna, dont l’énergie un peu exagérée nous séduit autant qu’elle nous agace. C’est aussi le cas de Florence Loiret-Caille : parfois son air à côté de la plaque nous touche vraiment, d’autres fois elle en fait un peu trop.

Le projet entier semble paradoxalement manquer d’authenticité. A force d’accumuler un tas de petits éléments disparates et saugrenus, le film fait décalé mais ne l’est pas vraiment. Pour quelques moments drôles et tendres (notamment ceux impliquant le voisin fauché), on reste le plus souvent sceptique devant cette comédie désordonnée et un peu longuette.

Note : 3/10

Queen of Montreuil

Un film de Solveig Anspach avec Florence Loiret-Caille, Didda Jonsdottir et Úlfur Ægisson

Comédie – France – 1h27 – Sorti le 20 mars 2013

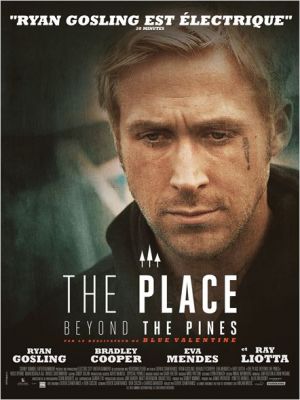

The Place Beyond the Pines

Comme dans Blue Valentine, Derek Cianfrance s’engouffre dans une histoire presque banale et la sublime. De beaux personnages profondément seuls, quelques scènes magnifiques, des cadres majestueux, une tension qui ne faiblit quasiment jamais et un défi scénaristique inattendu : entre ombres et lumières, The Place Beyond the Pines laisse une empreinte singulière.

Synopsis : Cascadeur à moto dans un spectacle itinérant, Luke découvre que Romina, avec qui il avait eu une aventure, a eu un fils de lui. Bien qu’elle ait refait sa vie, il décide de rester.

Depuis Blue Valentine, on savait que Derek Cianfrance était un jeune réalisateur à suivre. Confirmation avec The Place beyond the pines, dans un registre assez différent (le thriller remplace la pure romance) même si on reconnaît la patte du cinéaste (élégance et sobriété, goût prononcé pour le mélodrame, solennité du quotidien) et même s’il s’accompagne du même acteur, Ryan Gosling.

Depuis Blue Valentine, on savait que Derek Cianfrance était un jeune réalisateur à suivre. Confirmation avec The Place beyond the pines, dans un registre assez différent (le thriller remplace la pure romance) même si on reconnaît la patte du cinéaste (élégance et sobriété, goût prononcé pour le mélodrame, solennité du quotidien) et même s’il s’accompagne du même acteur, Ryan Gosling.

Blue Valentine reposait entièrement sur la confrontation de deux amoureux. The Place beyond the pines multiplie les tête-à-tête, les plaçant au centre de son intrigue comme autant de lignes de forces prêtes à déchirer ou apaiser le récit. La plupart des séquences concernées sont des moments de grâce ou de tension admirables.

Cela commence quand Romina vient voir Luke. Le charme opère immédiatement. Eva Mendes, sans fard, crève l’écran. Ryan Gosling est fidèle à lui-même, attachant et mystérieux. Un peu plus tard, Luke parcourt la forêt à toute vitesse sur sa moto. La caméra, enchaînée au bolide, rend palpable l’adrénaline de l’instant et l’imminence du danger. Quelques regards échangés à 100 à l’heure, le début d’une amitié.

Quelques minutes encore, et Luke s’oppose à Kofi dans un brusque déchaînement de violence qui n’est pas sans rappeler certaines séquences de Drive. Un bébé pleure, Luke le calme d’une étreinte hors du temps, moment de cinéma étonnant et mystique.

Ensuite, ce sera au tour d’Avery de rencontrer Romina seul à seul, devant chez elle, dans un tête-à-tête émouvant, en tout point opposé à celui qu’elle avait vécu avec le père de son enfant. Comme s’il était le reflet inversé de celui-ci, Avery reproduira aussi, cerné par les arbres, le duel motorisé de Luke et de Robin. Après qu’il ait suivi la voiture du policier Deluca en forêt, les regards se croisent dans les rétroviseurs. Là encore, le dénouement sera très différent : quand Luke entamait une amitié, Avery y entérine une animosité.

Et le jeu de miroir entre Luke et Avery ne s’arrête pas là. Les deux tête-à-tête les plus marquants du film (entre les deux hommes d’abord, entre Jason et AJ beaucoup plus tard) se répondent avec évidence, mettant les personnages dans des situations inversées, jusqu’à la conclusion, toujours symétrique.

C’est le duel opposant Luke et Avery, au milieu du film, qui constitue le principal coup de force de The Place beyond the pines. Cette magnifique scène de cinéma, intense et sensible, est le noeud de l’intrigue, un retournement percutant de nos certitudes de spectateur. Tout se joue là, jusqu’au pari narratif terriblement enthousiasmant que le réalisateur lui-même compare à Psychose. On glisse alors d’un univers à l’autre, d’un enjeu à son apparent opposé, même si tout est profondément similaire de l’un à l’autre, comme le film ne cessera de le souligner par ces fameux dédoublements de scènes évoqués plus haut. La valse des points de vue rend la vie des personnages tour à tour intime et étrangère, profondément intrigante.

Et puis il y a le duel final. Tout aboutit à ce dernier tête-à-tête qui interroge le destin : sommes-nous prisonniers de notre histoire, devons-nous sans cesse reproduire les mêmes schémas, la vengeance est-elle forcément aveugle?

Certes, le triptyque est inégal et il manque parfois un peu d’originalité. De ces trois récits d’anti-superhéros, le premier est le plus sensible, le plus humain, le plus brut aussi. Difficile pour les suivants d’être à la hauteur de cette petite perle romantique. Le second acte rapproche le film du polar classique, et ce sont les frottements avec le premier segment qui lui donnent son piment. Quant à la troisième partie, bien qu’on ne l’attende pas forcément, elle nous paraît un peu forcée, un peu trop logique pour nous enthousiasmer autant que la première. Néanmoins, la tension monte petit à petit jusqu’à atteindre son paroxysme dans une séquence intense, digne d’une tragédie grecque.

Un souffle mythologique parcourt d’ailleurs l’intrigue de The Place beyond the pines. Entre hérédité et transmission, la relation père-fils ou son absence conditionnent la vie des héros du film. Qu’ils aient été élevés sans père ou écrasés par son aura, les personnages semblent toujours construire leur existence par rapport à lui, pour répondre à ses attentes ou pour forcer son attention. D’où le cycle répétitif et évolutif des générations, qui ne fonctionne que sur deux moteurs : reproduire le même (être fidèle à l’héritage paternel) ou se différencier (et s’opposer).

Difficile alors de ne pas penser à James Gray. Si Blue Valentine était un peu le Two Lovers de Derek Cianfrance, son dernier film évoque forcément La Nuit nous appartient, avec ses problématiques filiales et policières, ses héros maudits et cette ampleur de film noir brillant.

La spécificité de The Place beyond the Pines, c’est d’être tout entier articulé autour de tête-à-tête mémorables. Et de révéler ainsi comment deux hommes que tout oppose peuvent être profondément semblables. Et comment deux vies, deux trajectoires peuvent un jour se percuter pour ne plus jamais être étrangères l’une à l’autre. Si le film ose encore croire en l’homme et en ses décisions, il semble tout de même très difficile d’échapper au poids de son passé.

Les personnages interprétés par Ryan Gosling et Bradley Cooper deviennent alors indissociables, comme les deux faces d’une même pièce. Et si les chances ne sont pas les mêmes, c’est que cette pièce est irrémédiablement truquée.

Note : 8/10

The Place Beyond the Pines

Un film de Derek Cianfrance avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes et Rose Byrne

Thriller, Drame – USA – 2h20 – Sorti le 20 mars 2013

40 ans : mode d’emploi

Dans 40 ans : mode d’emploi, Judd Apatow ausculte les difficultés d’un couple embourbé dans la vie, devenu déjà « vieux » alors qu’il n’a que 40 ans. Le film est une succession de gags plutôt réussis mais rarement novateurs. Il manque quelque chose à cette comédie pour être plus qu’un amusant numéro de plus sur l’American way of life.

Synopsis : La vie de famille de Pete et Debbie, mariés, deux enfants, alors qu’ils découvrent la crise de la quarantaine.

Il n’y a pas vraiment d’intrigue ni d’enjeu dramatique dans 40 ans : mode d’emploi. Pas de début, pas de fin, pas de problème à résoudre et très peu d’évolution des personnages. Il s’agit plutôt d’une mosaïque de moments mis les uns à côté des autres pour dessiner le portrait d’un âge, la quarantaine, et d’un mode de vie, la famille.

Il n’y a pas vraiment d’intrigue ni d’enjeu dramatique dans 40 ans : mode d’emploi. Pas de début, pas de fin, pas de problème à résoudre et très peu d’évolution des personnages. Il s’agit plutôt d’une mosaïque de moments mis les uns à côté des autres pour dessiner le portrait d’un âge, la quarantaine, et d’un mode de vie, la famille.

Dans ce long film à sketches, les seconds rôles ont la part belle car ils sont tous les héros de l’une des petites histoires qui composent l’ensemble. Il y a Sadie et Charlotte, les filles du couple, dont les rapports sont devenus complexes depuis que Sadie est une adolescente. Il y a Desi et Jodie, les vendeuses qui travaillent dans le magasin de Debbie : entre la bombe sexuelle successful et la petite mollassonne complexée, les relations ne sont pas non plus au beau fixe. Et puis il y a les pères du couple : d’un côté, Larry, trop présent, le parasite par excellence, et de l’autre son opposé, Oliver, trop absent, un riche médecin qui a pourtant coupé les ponts avec sa première famille il y a des années.

Et puis il y a Ronnie, le pote glandeur, Jason, le coach-gourou, Catherine, la mère d’élève cinglée (on retrouve Melissa McCarthy, qui nous avait déjà bien fait rire dans Mes meilleures amies) et Graham Parker (le vrai), une ancienne gloire de la musique qui aura bien du mal à permettre au label de Pete de prospérer (on doit noter les nombreuses références musicales du film, souvent excellentes).

Et puis il y a Debbie et Pete, qui se disputent encore et encore au sujet des enfants, de l’argent, du sexe, de leur âge, de leurs goûts musicaux (peut-être le sujet le plus pertinent du film) ou de leur régime alimentaire. Un tas de petites choses du quotidien qu’il faut régler pour arriver à se supporter, précondition à l’amour.

Le film semble constamment hésiter entre une méchanceté un peu cynique et des bons sentiments très consensuels. Il adopte un entre-deux artificiel, essayant de faire émerger d’un enchaînement de gags plus ou moins réussis la vérité d’une vie de couple.

Globalement, le rythme est plutôt bon et les différentes péripéties rendent les personnages attachants. Entre farce amusante et film de mœurs mélancolique, entre les stéréotypes d’usage et quelques moments très vrais, 40 ans : mode d’emploi semble hésiter entre décrire et parodier la réalité. Dans la grande tradition des comédies de remariage américaines, le film défend le couple envers et contre tout (et c’est plutôt réjouissant) : malgré tout, c’est là que se trouve le bonheur, là que se trouve le lieu le plus sûr pour se protéger des autres, toujours étrangers.

Mais jamais Apatow ne propose vraiment quelque chose de nouveau : on a plutôt le droit à une compilation habile de situations déjà vues et bien menées. Comme souvent dans ce genre de comédies américaines, tout converge vers une grande fête en plein air. Malheureusement, celle-ci n’a pas le mordant espéré, et le film se termine un peu en queue de poisson, laissant l’impression qu’il aurait pu prendre fin une demi-heure plus tôt ou plus tard sans que rien ne soit fondamentalement différent.

Trop inspiré par les sitcoms et leur mécanique rodée, Judd Apatow manque un peu d’inventivité pour vraiment nous séduire. Et comme en vérité, tout ce qui pourrait être subversif est vite écarté dans un sourire attendri, 40 ans : mode d’emploi se révèle finalement un peu trop lisse.

Note : 4/10

40 ans : mode d’emploi (titre original : This is 40)

Un film de Judd Apatow avec Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow, Megan Fox, Maude Apatow, Iris Apatow, Chris O’Dowd, Jason Segel, Melissa McCarthy, Graham Parker et Charlyne Yi

Comédie – USA – 2h14 – Sorti le 13 mars 2013

Camille Claudel 1915

Le titre déjà en dit long : en ne s’intéressant qu’à l’une des 30 années de l’internement de la sculptrice, Bruno Dumont veut filmer le vide, une vie de néant, une femme qui s’absente peu à peu d’elle-même. Pénible et très austère, son film ne vaut que par Binoche, dont le regard appelle l’abîme. Jamais touché, le spectateur reste extérieur à ce drame morne et presque mort.

Synopsis : Hiver 1915. Internée par sa famille dans un asile du sud de la France, Camille Claudel vit recluse, dans l’attente d’une visite de son frère, Paul Claudel.

Camille Claudel est enfermée contre son gré dans un hôpital psychiatrique. Elle n’a aucun moyen de s’échapper : elle ne peut qu’espérer que sa famille change d’avis et la libère. Le film se concentre sur quelques jours dans la vie de la sculptrice, alors qu’elle est déjà cloîtrée depuis peu et qu’elle le restera encore 28 ans, jusqu’à sa mort.

Camille Claudel est enfermée contre son gré dans un hôpital psychiatrique. Elle n’a aucun moyen de s’échapper : elle ne peut qu’espérer que sa famille change d’avis et la libère. Le film se concentre sur quelques jours dans la vie de la sculptrice, alors qu’elle est déjà cloîtrée depuis peu et qu’elle le restera encore 28 ans, jusqu’à sa mort.

Durant ces journées de vide intense (qui sont vouées à devoir se répéter indéfiniment), Camille Claudel attend son frère comme les héros de Beckett attendent Godot. Tous ses espoirs, toute sa volonté, ses rires et ses larmes, toute sa vie sont dirigées vers cette visite, seul instant de rupture dans ce quotidien de monotonie et d’ennui.

Le projet de Bruno Dumont est de filmer une femme qui ne fait rien, qui n’a rien à faire, de filmer des journées dans lesquelles il ne se passe rien, de filmer des relations sans vie et sans échange. Un film d’attente, un film d’ennui, dans lequel on attend et on s’ennuie.

Certes Juliette Binoche est convaincante, les traits tirés, le visage hagard, se perdant peu à peu dans la folie à laquelle on la condamne, et certes les rôles secondaires, de vrais patients atteints de vraies pathologies, sont tellement vrais que ça en devient un peu gênant. Presque voyeur, le spectateur assiste à une mise en scène embarrassante : une star erre au milieu de malades mentaux, différente et pourtant devenue l’une des leurs, comme un écho à ce qu’a vécu Camille Claudel, elle-même un peu dérangée et pourtant plutôt saine d’esprit, ne méritant sans doute aucunement d’être enfermée là.

Un abîme de détresse devrait s’ouvrir sous nos pieds mais non, nous nous posons plutôt des questions sur la démarche de filmer de véritables patients. Le désir de liberté devrait exploser mais non, nous nous interrogeons plutôt sur le passé à peine évoqué de la sculptrice. Et lorsque le réalisateur se permet une longue digression en suivant les pas du fameux Paul Claudel, on devrait sans doute s’indigner de l’hypocrisie de cet homme qui croit tellement en Dieu qu’il trouve cela normal d’interdire la vie à sa sœur. Mais on se pose plutôt la question de son texte, décidément trop littéraire, et de ce prêtre qui l’accompagne, personnage inexistant, dont le seul rôle à l’image semble être de donner une justification aux confessions monotones de l’écrivain.

On finit par être convaincu qu’il s’agit là de la plus mauvaise partie du film, celle qui dit sans doute le plus, mais de façon si artificielle et pompeuse qu’on préfère presque regarder le paysage.

Alors s’il se passe vraiment quelque chose dans ce film, c’est du côté du pensionnat dans lequel réside Camille Claudel. Là, dans le désespoir, la vie perd son sens. Mais tout ceci est si théorique que le spectateur n’en souffre jamais vraiment. Camille Claudel 1915 est un film abstrait, un jeu d’ombres fugitives. Un exercice de style qui ne s’adresse jamais au cœur, et très peu à l’esprit. Une œuvre glaciale, peu aimable, peu humaine, étrangement neutre. On en garde bien peu de choses.

Note : 2/10

Camille Claudel 1915

Un film de Bruno Dumont avec Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent et Robert Leroy

Drame, Biopic – France – 1h35 – Sorti le 13 mars 2013