Archives de Catégorie: Films sortis en 2013

Un Château en Italie – critique cannoise

Suite du tour d’horizon du Festival de Cannes 2013. Et le troisième film de Valeria Bruni Tedeschi est l’un des quatre films français de la compétition. Malheureusement, c’est aussi l’un des plus anecdotiques. Du bruit, des cris, des larmes, beaucoup d’artifices pour essayer de fabriquer de l’émotion. Sans succès.

Synopsis : Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. C’est aussi l’histoire de son frère malade et de leur mère, celui d’une grande famille de la bourgeoisie industrielle italienne.

Valeria Bruni Tedeschi veut raconter une histoire d’amour, faire le portrait d’une femme de 40 ans perdue dans sa vie, sonder les liens familiaux, dépeindre la bourgeoisie italienne et se livrer à un récit très personnel et en partie autobiographique. Tout ceci est assemblé dans un pot-pourri de situations burlesques forcées et de dialogues loufoques calculés.

Valeria Bruni Tedeschi veut raconter une histoire d’amour, faire le portrait d’une femme de 40 ans perdue dans sa vie, sonder les liens familiaux, dépeindre la bourgeoisie italienne et se livrer à un récit très personnel et en partie autobiographique. Tout ceci est assemblé dans un pot-pourri de situations burlesques forcées et de dialogues loufoques calculés.

Le scénario est déconstruit, obsessionnel, souvent inintéressant. A force de vouloir à tout prix remplir son histoire de vie et d’exubérance, la réalisatrice rend son film artificiel et très maniéré. On sent partout le désir grossier d’être extravagant. Les personnages crient, s’agitent, se débattent, sans nous convaincre ou nous émouvoir.

Les anecdotes les plus banales se succèdent à l’écran sans jamais former un tout cohérent. Les enjeux sont faibles et très ordinaires, parfois on a l’impression d’être devant un mauvais téléfilm tant le côté mélo est traité sans finesse.

Après 1h40 de gesticulations exagérées et désordonnées, le spectateur est épuisé et indifférent. Il ne suffit pas d’adopter une attitude constamment outrancière pour toucher au cœur. Un Château en Italie semble être un film fait par Valeria Bruni Tedeschi pour Valeria Bruni Tedeschi. Un exercice nombriliste qui ne devrait intéresser vraiment qu’elle-même.

Note : 1/10

Un Château en Italie

Un film de Valeria Bruni Tedeschi avec Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel et Filippo Timi

Comédie dramatique – France, Italie – 1h44 – Sortie le 2 octobre 2013

Only God Forgives – critique cannoise

Suite du tour d’horizon du Festival de Cannes 2013. Après le succès public et critique de Drive, le nouveau film de Nicolas Winding Refn était l’un des plus attendus de la sélection. Grosse déception : malgré ses saisissantes qualités formelles, ce thriller allégorique manque de corps et d’âme.

Synopsis : À Bangkok, pour satisfaire sa mère ivre de rage, Julian doit venger son frère, tué pour avoir sauvagement massacré une jeune prostituée.

Nicolas Winding Refn semble ne s’intéresser qu’à la mise en scène. Certes les cadres sont majestueux, certes l’image est souvent époustouflante, certes quelques séquences prises pour elles-mêmes sont étourdissantes. Le cinéaste danois nous livre quelques expériences physiques intéressantes, comme dans cette scène impressionnante où le policier torture un homme qui ne veut pas parler.

Nicolas Winding Refn semble ne s’intéresser qu’à la mise en scène. Certes les cadres sont majestueux, certes l’image est souvent époustouflante, certes quelques séquences prises pour elles-mêmes sont étourdissantes. Le cinéaste danois nous livre quelques expériences physiques intéressantes, comme dans cette scène impressionnante où le policier torture un homme qui ne veut pas parler.

Le réalisateur de la trilogie Pusher explore encore une fois le langage de la violence : ses personnages parlent peu, jusqu’à devenir des symboles, mais ils laissent exploser leur rage dans des séquences crues et fascinantes.

Ce qu’il manque souvent à Nicolas Winding Refn (et c’était notamment la faiblesse de Drive), c’est un scénario, une histoire avec des enjeux dramatiques et humains. A force d’épurer ses intrigues, il ne reste parfois de ses récits qu’une ligne droite hypnotisante, sans accroc, sans découverte, sans propos.

Only God Forgives est au bout de ce chemin sans âme. Un objet formel dont la splendeur glacée peine à compenser l’immense néant narratif. Des personnages violents veulent se venger, et puis c’est tout. Tout est noyé dans un éclairage rouge ostentatoire, seule Kristin Scott Thomas arrive à briller au milieu de cette mécanique artificielle. On retiendra ce dialogue extraordinaire : « -Il a violé et tué une jeune fille. -Il devait avoir ses raisons. »

Alors, quand le film s’engouffre dans le dérangeant et le malsain, on croit que le salut est possible, que Nicolas Winding Refn peut encore livrer un puissant ovni de cinéma. Malheureusement, tout ici n’est que posture. Dans ce polar sans fond, les personnages sont des images, les gestes des métaphores inexpliquées, la caméra un témoin désintéressé. On finit le film fatigués par cette beauté vide, par cette démonstration esthétique qui n’a rien à raconter.

Note : 3/10

Only God Forgives

Un film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas et Vithaya Pansringarm

Thriller – France, Danemark – 1h30 – Sorti le 22 mai 2013

Inside Llewyn Davis – critique cannoise

Le Festival de Cannes vient de se terminer. Petit retour sur la sélection officielle. Et pour commencer, le très attendu film des frères Coen, habitués de la croisette et repartis cette fois-ci avec le Grand Prix. L’éternelle histoire d’un loser qui perd ses illusions. Une œuvre tendre mais sans surprise.

Synopsis : Une semaine de la vie d’un jeune chanteur de folk dans l’univers musical de Greenwich Village en 1961.

Les frères Coen aiment les personnages de loser. Du héros d’Arizona Junior à celui d’O’brother, de Barton Fink au Big Lebowski, nombreux sont les protagonistes de leurs films à tourner en rond, s’agitant presque en vain pour trouver un sens dérisoire à leur existence.

Les frères Coen aiment les personnages de loser. Du héros d’Arizona Junior à celui d’O’brother, de Barton Fink au Big Lebowski, nombreux sont les protagonistes de leurs films à tourner en rond, s’agitant presque en vain pour trouver un sens dérisoire à leur existence.

Dans ce cadre, Inside Llewyn Davis fait beaucoup penser à A serious man. Certes, les contextes sont très différents, mais comme Larry Gopnik, Llewyn Davis semble condamné, étouffé par une existence qui ne lui a pas distribué les bonnes cartes, qui ne l’a pas doté des atouts pour réussir.

Alors Llewyn passe une semaine à lutter contre des moulins : son talent est réel, et pourtant le succès lui est interdit. Il n’est pas méchant mais les gens le détestent de plus en plus. Comme évoluant dans une jungle hostile, Llewyn se bat pour sa survie sans jamais entrevoir la lumière.

Certes on reconnaît l’esprit des frères Coen à travers des situations gentiment loufoques, des rencontres amusantes, une douce ironie de l’absurde. Mais il manque à l’intrigue le mordant si caractéristique des réalisateurs américains. La folie de leur cinéma est chuchotée, comme camouflée derrière une peinture sociale naturaliste.

Comme si Joel et Ethan Coen, trop respectueux de leur sujet, s’étaient retenus de le dynamiter. Les amateurs de folk seront sans doute ravis des longues et nombreuses séquences musicales, les autres resteront un peu dubitatifs, d’autant plus que les paroles ne sont malheureusement pas traduites dans la version sous-titrée en français, ce qui laisse au spectateur non anglophone le puissant sentiment de passer à côté d’éléments narratifs ou symboliques importants.

Dans cette histoire de surplace, le futur ne peut que ressembler au passé. Le film nous l’explique par le plus évident des moyens, grâce à une séquence qui se répète. Llewyn Davis a beau avoir appris de ses erreurs (la séquence de la fuite du chat connaît une variation bienvenue), il reste bloqué dans la spirale de l’échec.

Habile et sympathique, cette tranche de vie est une histoire pourtant très classique, assez banale dans la riche filmographie des Coen. A serious man était une fable barrée d’un brillant pessimisme, Inside Llewyn Davis est un portrait assez sage, gentiment mélancolique, baigné par la douce amertume des rêves qu’on n’a pas réalisés. Le film peut certes séduire par la simplicité et l’universalité de son récit, il n’en reste pas moins trop ordinaire pour ne pas nous décevoir.

Note : 5/10

Inside Llewyn Davis

Un film de Joel et Ethan Coen avec Oscar Isaac, Justin Timberlake, Carey Mulligan et John Goodman

Comédie dramatique – USA – 1h45 – Sortie en salles le 6 novembre 2013

Grand Prix du Festival de Cannes 2013

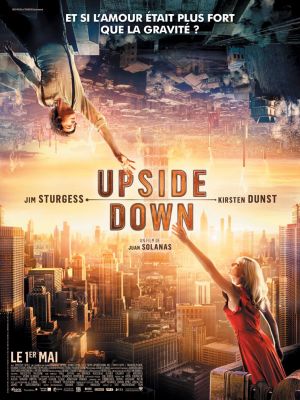

Upside Down

Sans cesse tiraillé entre les cimes d’un univers magnifique et les profondeurs d’une romance stéréotypée, Upside Down arrive tour à tour à nous envoûter et à nous décevoir. Le spectateur, plein d’espoir, est rapidement frustré. Pourtant, le monde créé par Juan Solanas est une véritable pépite de poésie et d’imagination.

Synopsis : Le monde d’Adam se trouve juste en dessous de celui d’Eden, si près qu’il peut le voir en regardant le ciel. Mais cette proximité est trompeuse : tout échange est strictement interdit.

Incontestablement, Upside Down repose sur une magnifique idée, d’autant plus fascinante qu’elle se prête formidablement bien à un traitement cinématographique. Certes, ses fondements scientifiques sont plutôt douteux (la gravité est une force universelle), mais on accepte volontiers les postulats de départ, déjà captivés dès les premières minutes du film par tout ce qu’il est possible de développer dans un tel univers.

Incontestablement, Upside Down repose sur une magnifique idée, d’autant plus fascinante qu’elle se prête formidablement bien à un traitement cinématographique. Certes, ses fondements scientifiques sont plutôt douteux (la gravité est une force universelle), mais on accepte volontiers les postulats de départ, déjà captivés dès les premières minutes du film par tout ce qu’il est possible de développer dans un tel univers.

Juan Solanas se construit un espace de jeu paradisiaque pour cinéaste rêveur. Upside Down est l’un des très rares films à créer de toute pièce un monde au fonctionnement unique et original. Visiblement à l’aise avec sa fabuleuse idée, le réalisateur mexicain réussit parfaitement sa mise en image. La caméra est aérienne, elle passe d’un espace à l’autre avec une légèreté renversante, on s’émerveille des logiques spatiales contradictoires sans jamais avoir mal au cœur.

Les idées de mise en scène sont nombreuses, l’étage 0 de TransWorld est un lieu magique qui marque pour longtemps notre mémoire de spectateur, tout comme ces montagnes qui se touchent presque, ou encore cette salle de bal où chaque monde danse sur le plafond de l’autre.

Pourtant, la magie n’est pas totale, la faute à une histoire d’amour mièvre qui n’est presque jamais crédible. Non pas que les péripéties soient forcément mal scénarisées (même si la loi fondamentale sur la matière inverse est sans cesse transgressée, laissant des incohérences un peu partout dans le récit), mais Juan Solanas échoue complètement à dessiner ses personnages et les relations qu’ils entretiennent.

Chaque tête à tête entre Adam et Eden, entre Adam et ses amis est un cliché, un passage narratif obligé sans épaisseur et sans authenticité. La pauvreté des dialogues renforce encore cette impression de vide psychologique : les personnages agissent mais ne pensent pas, leur comportement semble toujours déterminé à l’avance, ils n’ont aucune vie propre et se contentent d’être utiles à la progression de l’histoire. Adam dit « je suis amoureux », l’homme qui l’a élevé dit « je suis inquiet » et les patrons de TransWorld disent « respectez les règles sinon vous êtes mort ». C’est aussi plat et artificiel que cela.

Conséquence directe : la poésie visuelle du film est sans cesse contrebalancée par un pathos d’une rare grossièreté. Les personnages sont des archétypes qui nous empêchent de croire en eux, en leur amour, en leur quête. Ce qui est d’autant plus gênant que le film fait le choix de tout miser sur la romance, parfois au dépend d’enjeux majeurs (politiques, sociaux, éthiques) à peine esquissés et qui auraient pourtant pu nous passionner.

Avec le potentiel et l’apparence d’un véritable chef d’œuvre, le film de Juan Solanas est un terrible échec narratif. On est tour à tour scotchés par la beauté créative des images, rendus indifférents par la banalité des répliques, captivés par ce monde extraordinaire, déçus par les poncifs mélodramatiques qui s’accumulent. Sans cesse ballotés de bas en haut, puis de haut en bas. Upside down.

Note : 6/10

Upside Down

Un film de Juan Solanas avec Jim Sturgess, Kirsten Dunst et Timothy Spall

Science-fiction – Canada, France – 1h45 – Sorti le 1er mai 2013

Les Profs

Les Profs n’est pas vraiment un film, plutôt une succession de gags souvent grossiers. Le scénario est lamentable, les personnages sont des archétypes, les situations sont souvent bêtes à pleurer. Dans le tas, on trouve quand même quelques sketches amusants.

Synopsis : Pour améliorer les résultats du pire lycée de France (12% de réussite au bac), l’inspecteur d’académie prend une décision saugrenue : y recruter les pires profs de France.

Les Profs est mal scénarisé, mal joué, mal construit. On ne croit jamais à cette histoire farfelue, les gags sont poussifs et convenus, les scènes les plus lourdingues s’enchaînent sur un rythme maladroit. Dès le début du film, on est tout simplement affligé.

Les Profs est mal scénarisé, mal joué, mal construit. On ne croit jamais à cette histoire farfelue, les gags sont poussifs et convenus, les scènes les plus lourdingues s’enchaînent sur un rythme maladroit. Dès le début du film, on est tout simplement affligé.

Ce qui sauve Les Profs du désastre, c’est qu’à force d’aller dans le n’importe quoi, sans structure, sans sujet, sans l’ombre d’une crédibilité, le film perd un moment les pédales et ne se rattache plus à aucune forme de réalité. Le proviseur donne carte blanche à son équipe de professeurs, Pef à son imagination.

Alors, pendant un quart d’heure, le film devient purement absurde, les élèves du cours de philosophie se promènent à poil dans la cour (débarrassés des contingences matérielles), ceux du cours de sport tombent des arbres, le lycée devient un grand happening réjouissant et le récit n’a plus beaucoup d’importance.

Très vite cependant, l’intrigue reprend ses droits (rappelant les Sous-doués de Claude Zidi), et le scénario, d’une pauvreté désarmante, replonge le film dans le ridicule. Si Pef évite de justesse un propos ambigu et malvenu sur le savoir (et son éventuelle inutilité), il n’empêche pas son troisième long métrage de sombrer dans le récit pataud et l’humour beauf (avouons tout de même qu’on doit rire trois fois).

Le film est brouillon, les personnages n’ont aucune épaisseur et les sentiments sont si convenus qu’ils en deviennent repoussants. A force de jouer sur la candeur de ses personnages, Pef semble même parfois tomber dans l’apologie de l’idiotie.

Note : 2/10

Les Profs

Un film de Pierre-François Martin-Laval avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Kev Adams, François Morel, Arnaud Ducret, Stéfi Celma, Raymond Bouchard, Fred Tousch, Alice David, M’Barek Belkouk et Dominique Pinon

Comédie – France – 1h28 – Sorti le 17 avril 2013