Le Passé – critique cannoise

Cette année, le palmarès du jury cannois, présidé par Spielberg, mit la France à l’honneur puisqu’en plus de la Palme d’or de La Vie d’Adèle, le prix d’interprétation féminine revint à Bérénice Bejo pour Le Passé. Au vu de la sélection, le film aurait sans doute mérité mieux. Asghar Farhadi nous offre un mélodrame tendu et troublant construit de doutes et de nostalgie.

Synopsis : 4 ans après leur séparation, Ahmad arrive à Paris pour divorcer avec Marie. Lors de son séjour, il découvre que Lucie, la fille de Marie, ne supporte pas son nouveau beau-père…

Asghar Farhadi est devenu célèbre avec le succès d’Une séparation. Ce sont toujours les mêmes obsessions qui construisent le dernier film du cinéaste iranien : le couple, la rupture, les responsabilités. Dans les deux films, les personnages confrontent les différents points de vue pour arriver à mieux comprendre un événement du passé aux conséquences dramatiques.

Asghar Farhadi est devenu célèbre avec le succès d’Une séparation. Ce sont toujours les mêmes obsessions qui construisent le dernier film du cinéaste iranien : le couple, la rupture, les responsabilités. Dans les deux films, les personnages confrontent les différents points de vue pour arriver à mieux comprendre un événement du passé aux conséquences dramatiques.

Ici, il ne s’agit pas d’une, mais de deux séparations. Ahmad vient à Paris officialiser son divorce avec Marie. Samir continue de s’occuper de sa femme dans le coma, mais il se prépare à refaire sa vie avec Marie. Pourtant, quelque chose coince. Lucie, la fille ainée de Marie, refuse catégoriquement la nouvelle liaison de sa mère.

Ahmad, comme le spectateur, essaie de démêler les malentendus entre les personnages. Son enquête l’amène à des révélations successives qui dessinent une situation particulièrement complexe aux multiples résonances éthiques.

La force du cinéma de Farhadi, c’est sans aucun doute la profondeur de ses personnages et des dilemmes moraux auxquels ils sont confrontés. Là encore, les souffrances et les espoirs de chacun transforment des gestes simples en un réseau alambiqué de choix douteux et de mauvais hasards qu’il devient très difficile de dénouer.

Le scénario révèle une cascade de responsabilités dont l’aboutissement est une tragédie. Comment vivre le présent si le passé sur lequel il se construit est une blessure inguérissable?

On peut reprocher au film la façon un peu trop mécanique avec laquelle s’enchaînent les aveux de Lucie, comme si celle-ci se souciait de distiller le suspense au fur et à mesure du récit. Par ailleurs, il est dommage que le film s’attarde sur toutes les fautes individuelles et semble oublier la plus évidente : le mensonge. Les personnages passent beaucoup de temps à se demander qui a révélé quoi, mais personne ne rappelle que donner la vérité à quelqu’un n’est pas un crime. On regrette aussi que le personnage d’Ahmad soit si extérieur à l’histoire : il semble parfois représenter le point de vue du réalisateur, permettant à l’intrigue d’avancer et aux personnages de se découvrir peu à peu.

C’est pourtant l’histoire d’amour entre Marie et lui, présentée en creux, qui nous touche le plus. Le passé qui nous fascine, plus encore que celui sur lequel se concentre le suspense narratif du film, c’est celui doucement évoqué d’une relation qui n’existe plus depuis quatre années. Pourtant, rien ne semble fermé : Marie essaie encore de prouver quelque chose à Ahmad, celui-ci essaie encore de se justifier. Léa et surtout Lucie restent attachées à celui qui fut leur beau-père.

Et Ahmad, de retour dans la maison qui fut la sienne, retrouve ses habitudes, ses émotions, son implication. Loin d’être indifférent au destin de son ancienne famille, il se bat pour arranger les choses. L’émotion du film est là, dans cette relation qui n’a plus le droit de cité. Alors que les personnages luttent pour une autre histoire d’amour, c’est celle d’Ahmad et de Marie qui envahit le récit, comme un arrière-plan puissant et indélébile. Le spectateur voudrait que le passé puisse revivre, qu’Ahmad et Marie puissent se retrouver plutôt que de partager leurs regrets et leur amertume.

Et puis il y a un autre passé prêt à ressurgir, celui qu’évoque un dernier plan assez improbable mais très romanesque. Car sous ses airs de thriller moral, le dernier film d’Asghar Farhadi interroge surtout le caractère éphémère des rapports humains. Une question terrible et fondamentale semble traverser l’histoire qui nous est contée : comment laisser au passé les êtres que nous avons aimés et pour lesquels nous avons vécu?

Note : 7/10

Le Passé

Un film d’Asghar Farhadi avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa et Pauline Burlet

Drame – France – 2h10 – Sorti le 17 mai 2013

Prix d’interprétation féminine pour Bénénice Bejo et Prix du Jury Œcuménique au Festival de Cannes 2013

Borgman – critique cannoise

Suite du tour d’horizon du Festival de Cannes 2013 avec ce film néerlandais en compétition dans la sélection officielle. A mi-chemin entre le drame social et le film de zombie, Borgman désarçonne le spectateur pendant un premier tiers très convaincant. Ensuite, le récit se répète et s’égare, sans but et sans solution.

Synopsis : Camiel Borgman surgit dans les rues tranquilles d’une banlieue cossue, pour sonner à la porte d’une famille bourgeoise. Qui est-il ? Un rêve, un démon, ou l’incarnation de nos peurs?

Le début du film est prometteur. Pendant une petite heure, Borgman est énigmatique, drôle et gênant. L’image froide, l’incursion d’un être fantomatique dans le quotidien bien propre et bien réglé d’une famille bourgeoise, la violence à peine retenue, prête à surgir à tout moment, tous ces éléments rappellent Michael Haneke.

Le début du film est prometteur. Pendant une petite heure, Borgman est énigmatique, drôle et gênant. L’image froide, l’incursion d’un être fantomatique dans le quotidien bien propre et bien réglé d’une famille bourgeoise, la violence à peine retenue, prête à surgir à tout moment, tous ces éléments rappellent Michael Haneke.

A la frontière entre le thriller psychologique et le film fantastique, Borgman explore les peurs de tout un chacun, et notamment de ceux qui possèdent beaucoup et qui ont tout à perdre. Le héros éponyme se moque des inquiétudes sécuritaires de ses victimes, il s’insinue peu à peu dans leur raison, leur apportant le petit frisson indispensable de l’imprévisible.

Quelques images sont très marquantes, on pense notamment à ce champ de corps humains qui semblent pousser au fond de la mer. Les attitudes deviennent mécaniques, les êtres sont peu à peu contaminés, les volontés individuelles effacées.

On attend alors des révélations essentielles, quant aux motivations de Borgman et de ses acolytes, quant au fonctionnement de leur communauté, quant à leur identité. Le thriller est mystérieux, le spectateur a hâte de mieux comprendre les événements qui lui sont présentés.

La déception n’en est que plus importante puisque l’intrigue ne va nulle part. De nombreux éléments étranges, qui piquaient notre curiosité, semblent finalement complètement vains. Qu’en est-il de ces chiens errants, de ces habitations sous la forêt, de ce spectacle dans le jardin? Tout reste inexpliqué, sans signification.

Malgré quelques moments franchement drôles et un début malsain plutôt fascinant, Borgman se perd en route, comme si Alex Van Warmerdam ne savait plus quoi faire de son récit. Le film laisse le goût amer d’une œuvre stérile et inaboutie.

Note : 4/10

Borgman

Un film d’Alex Van Warmerdam avec Jan Bijvoet, Hadewych Minis et Jeroen Perceval

Thriller, Fantastique – Pays-Bas – 1h53 – Sortie le 20 novembre 2013

La Vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2

Aujourd’hui sort la Palme d’or du Festival de Cannes 2013 qui récompense, fait unique dans l’histoire du festival, le réalisateur et ses deux actrices. La Vie d’Adèle fut sans conteste possible LE frisson de la sélection cannoise. L’une des plus belles histoires d’amour jamais portées à l’écran.

Synopsis : À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus…

La Vie d’Adèle est le choc du Festival de Cannes 2013. Rarement une palme d’or n’avait paru si évidente, n’avait autant fait consensus. Steven Spielberg ne s’est pas trompé, lui et son jury ont récompensé un petit chef d’œuvre de pur cinéma, un récit d’une authenticité bouleversante, une fiction brute et captivante.

La Vie d’Adèle est le choc du Festival de Cannes 2013. Rarement une palme d’or n’avait paru si évidente, n’avait autant fait consensus. Steven Spielberg ne s’est pas trompé, lui et son jury ont récompensé un petit chef d’œuvre de pur cinéma, un récit d’une authenticité bouleversante, une fiction brute et captivante.

Trois heures de film et le spectateur aimerait que ça continue, tant il est scotché à l’écran, emballé par la performance étourdissante de deux actrices magnifiques, et notamment celle qui est déjà la révélation de 2013, Adèle Exarchopoulos, formidable jeune femme qui se construit sous le regard amoureux d’Abdellatif Kechiche.

Le style ultra-réaliste du réalisateur français fait encore une fois merveille. Dans son cinéma d’exigence et de vérité, les tensions du récit et de l’image sont indissociables, la caméra peut observer une scène pendant de longues minutes, chaque instant de film nous raconte les personnages, leur univers, leurs émotions, leurs angoisses, leurs sensations.

Comme dans tous les films du cinéaste, la chair prend une place essentielle aussi bien dans la narration que dans la définition des êtres et dans les rapports qu’ils entretiennent. Kechiche fait parler les corps. Une jeune fille arrêtait le temps par une danse du ventre hypnotisante dans La Graine et le Mulet. La Vénus Noire offrait sa chair au public jusqu’à en être dépossédée. Kechiche jouait avec le spectateur, le plaçant souvent au milieu de ses personnages-observateurs, de ses personnages-voyeurs.

Ici, il n’y a plus d’intermédiaire entre nous et le spectacle. Une scène d’amour nous est montrée dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa longueur. Un instant, nous avons un doute : serait-ce trop long? Mais Kechiche ose, il continue, encore et encore, le malaise laisse place à la fascination. Oui, on a le droit de filmer des corps qui s’aiment, des corps qui s’attirent, qui se mêlent, qui luttent pour se confondre. Car oui, faire l’amour, c’est aussi créer l’amour, donner l’amour, brûler l’amour.

Le courage du réalisateur est exemplaire : aucune concession ne sera faite, l’œuvre doit être ainsi. Dans cette formidable scène d’extase, Kechiche ne fait pas que montrer, il raconte. On se demande même : peut-on vraiment raconter une histoire d’amour sans montrer cela? N’est-ce pas essentiel? Et du coup, avons-nous déjà vraiment vu une histoire d’amour à l’écran?

Que cet amour soit celui de deux femmes pourrait presque être secondaire. Pourtant, c’est aussi pour cela que ces moments de bravoure sont essentiels au récit. Il s’agit d’exposer la découverte de l’autre, la découverte de soi. Il s’agit de tout raconter, et avant tout ce dont on se méfie le plus. Les corps s’agrippent, se tendent, se contractent jusqu’à l’implosion. Chaque geste est un bout d’histoire, un bout d’être, un bout d’âme. Corps et âmes enlacés, Adèle et Emma sont là devant nous, plus vraies que tout le reste, plus vivantes que jamais, en chair et en sang. Kechiche leur donne, nous donne un moment d’éternité amoureuse.

L’autre obsession du cinéaste, c’est le langage, la confrontation des milieux, l’incommunicabilité. C’était la rencontre entre Marivaux et les jeunes des cités dans L’Esquive, celle entre les quartiers populaires et le gratin de Sète dans La Graine et le Mulet, celle entre une femme noire africaine et la population de l’Europe du XIXème siècle dans Vénus Noire. Chaque fois, les êtres sont enfermés dans leur milieu, dans le contexte qui les a vu grandir, comme s’ils ne pouvaient pas s’enfuir d’un univers établi pour eux dès leur naissance.

Ici, c’est la rencontre entre Adèle et Emma. Deux magnifiques scènes de présentations aux parents permettent de dessiner toutes les contradictions qui existent entre les deux femmes, toutes les difficultés à venir pour se comprendre, pour être ensemble, pour s’aimer. Emma est une intellectuelle, elle cherche constamment à s’élever, à se réaliser, à créer. Elle est ambitieuse, elle veut saisir et façonner le monde, elle veut le marquer de son empreinte. Adèle, au contraire, est une femme pragmatique, elle ne veut pas s’éterniser dans les études, elle veut trouver un travail, être utile aux autres. Elle s’épanouit parfaitement dans un quotidien modeste, elle n’a aucune autre prétention qu’aider simplement ceux qui l’entourent. Elle aime cuisiner et s’occuper des enfants. Son petit dépaysement à elle, c’est la lecture. Tout cela lui suffit, son bonheur est simple et palpable.

Emma voudrait plus pour Adèle. Elle ne peut pas concevoir une telle vie sans s’exprimer, sans se sortir des banalités du quotidien, sans se forger une pensée construite et réfléchie, une personnalité, des objectifs supérieurs. De l’autre côté, Adèle est perdue dans l’entourage d’Emma. Que dire à tous ces gens qui semblent tout savoir, que retenir de ces mouvements artistiques, de ces noms de peintres, de ces belles paroles alors que tout ceci ne l’intéresse pas vraiment? Adèle peut être touchée par une œuvre, par une lecture, mais elle ne fait pas partie de ces personnes qui ont besoin de mieux comprendre, de classer, de mettre en perspective leurs émotions.

Tout cela était déjà en germe dans le climat familial des deux jeunes filles. Comment sortir de sa condition, comment aller au-delà de ce pour quoi nous avons été éduqués? Même l’amour ne semble pas pouvoir apporter de solution.

En deux formidables chapitres (séparés par une très belle ellipse), Kechiche nous raconte d’abord l’homosexualité et le coup de foudre (le malaise, la découverte, l’affirmation) puis l’amour (le quotidien, l’incompréhension, le mal-être). Quelques séquences sont splendides : durant l’adolescence, Adèle se méprend sur l’orientation sexuelle d’une amie à elle; plus tard, devant son lycée, sa dispute avec ses amies est un énorme moment de cinéma, quand un être vacille et tente par tous les moyens de rester debout.

A l’âge adulte, une scène de réception révèle tant sur les personnages et leur univers, avec un tel réalisme et une telle lucidité, que le spectateur reste interdit, tout empli du drame qui se joue en creux. Quelques instants où tout se noue, et encore une magnifique séquence dans un café. Un tête à tête à la fois doux et abrupt, comme le souvenir d’une belle chose qui n’existe plus. On est submergés par l’émotion.

Tour à tour subtil et frontal, Abdellatif Kechiche alterne deux attitudes apparemment contradictoires. Parfois, il choisit de ne presque rien dire, laissant aux détails, aux petits gestes, aux brefs instants de la vie le soin de tout évoquer. D’autres fois, il regarde son sujet droit dans les yeux, lui fait face, l’examine avec soin, le dévisage longuement comme s’il s’agissait de ne pas le laisser s’échapper.

Par ce double langage (le sujet même de son oeuvre), Kechiche aborde la vie dans toute sa complexité. Il suit chacun des pas de son personnage, les grandes lignes et les petits détours. Présent à la fois au cœur de l’action et dans ces instants fragiles qui n’ont pas de signification immédiate, La Vie d’Adèle nous offre un morceau d’existence d’une telle intensité qu’on en a des frissons durant la projection. Le film réussit l’exploit de créer de la vie au-delà de l’écran. Kechiche nous donne à voir par ses yeux de cinéaste : son cadeau est un véritable chef d’oeuvre.

Note : 9/10

La Vie d’Adèle

Un film d’Abdellatif Kechiche avec Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos

Romance, Drame – France – 2h55 – Sortie le 9 octobre 2013

Palme d’Or du Festival de Cannes 2013 pour Abdellatif Kechiche, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos, Prix FIPRESCI de la critique internationale Cannes 2013

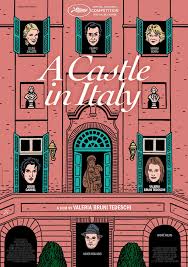

Un Château en Italie – critique cannoise

Suite du tour d’horizon du Festival de Cannes 2013. Et le troisième film de Valeria Bruni Tedeschi est l’un des quatre films français de la compétition. Malheureusement, c’est aussi l’un des plus anecdotiques. Du bruit, des cris, des larmes, beaucoup d’artifices pour essayer de fabriquer de l’émotion. Sans succès.

Synopsis : Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. C’est aussi l’histoire de son frère malade et de leur mère, celui d’une grande famille de la bourgeoisie industrielle italienne.

Valeria Bruni Tedeschi veut raconter une histoire d’amour, faire le portrait d’une femme de 40 ans perdue dans sa vie, sonder les liens familiaux, dépeindre la bourgeoisie italienne et se livrer à un récit très personnel et en partie autobiographique. Tout ceci est assemblé dans un pot-pourri de situations burlesques forcées et de dialogues loufoques calculés.

Valeria Bruni Tedeschi veut raconter une histoire d’amour, faire le portrait d’une femme de 40 ans perdue dans sa vie, sonder les liens familiaux, dépeindre la bourgeoisie italienne et se livrer à un récit très personnel et en partie autobiographique. Tout ceci est assemblé dans un pot-pourri de situations burlesques forcées et de dialogues loufoques calculés.

Le scénario est déconstruit, obsessionnel, souvent inintéressant. A force de vouloir à tout prix remplir son histoire de vie et d’exubérance, la réalisatrice rend son film artificiel et très maniéré. On sent partout le désir grossier d’être extravagant. Les personnages crient, s’agitent, se débattent, sans nous convaincre ou nous émouvoir.

Les anecdotes les plus banales se succèdent à l’écran sans jamais former un tout cohérent. Les enjeux sont faibles et très ordinaires, parfois on a l’impression d’être devant un mauvais téléfilm tant le côté mélo est traité sans finesse.

Après 1h40 de gesticulations exagérées et désordonnées, le spectateur est épuisé et indifférent. Il ne suffit pas d’adopter une attitude constamment outrancière pour toucher au cœur. Un Château en Italie semble être un film fait par Valeria Bruni Tedeschi pour Valeria Bruni Tedeschi. Un exercice nombriliste qui ne devrait intéresser vraiment qu’elle-même.

Note : 1/10

Un Château en Italie

Un film de Valeria Bruni Tedeschi avec Valeria Bruni Tedeschi, Louis Garrel et Filippo Timi

Comédie dramatique – France, Italie – 1h44 – Sortie le 2 octobre 2013

Only God Forgives – critique cannoise

Suite du tour d’horizon du Festival de Cannes 2013. Après le succès public et critique de Drive, le nouveau film de Nicolas Winding Refn était l’un des plus attendus de la sélection. Grosse déception : malgré ses saisissantes qualités formelles, ce thriller allégorique manque de corps et d’âme.

Synopsis : À Bangkok, pour satisfaire sa mère ivre de rage, Julian doit venger son frère, tué pour avoir sauvagement massacré une jeune prostituée.

Nicolas Winding Refn semble ne s’intéresser qu’à la mise en scène. Certes les cadres sont majestueux, certes l’image est souvent époustouflante, certes quelques séquences prises pour elles-mêmes sont étourdissantes. Le cinéaste danois nous livre quelques expériences physiques intéressantes, comme dans cette scène impressionnante où le policier torture un homme qui ne veut pas parler.

Nicolas Winding Refn semble ne s’intéresser qu’à la mise en scène. Certes les cadres sont majestueux, certes l’image est souvent époustouflante, certes quelques séquences prises pour elles-mêmes sont étourdissantes. Le cinéaste danois nous livre quelques expériences physiques intéressantes, comme dans cette scène impressionnante où le policier torture un homme qui ne veut pas parler.

Le réalisateur de la trilogie Pusher explore encore une fois le langage de la violence : ses personnages parlent peu, jusqu’à devenir des symboles, mais ils laissent exploser leur rage dans des séquences crues et fascinantes.

Ce qu’il manque souvent à Nicolas Winding Refn (et c’était notamment la faiblesse de Drive), c’est un scénario, une histoire avec des enjeux dramatiques et humains. A force d’épurer ses intrigues, il ne reste parfois de ses récits qu’une ligne droite hypnotisante, sans accroc, sans découverte, sans propos.

Only God Forgives est au bout de ce chemin sans âme. Un objet formel dont la splendeur glacée peine à compenser l’immense néant narratif. Des personnages violents veulent se venger, et puis c’est tout. Tout est noyé dans un éclairage rouge ostentatoire, seule Kristin Scott Thomas arrive à briller au milieu de cette mécanique artificielle. On retiendra ce dialogue extraordinaire : « -Il a violé et tué une jeune fille. -Il devait avoir ses raisons. »

Alors, quand le film s’engouffre dans le dérangeant et le malsain, on croit que le salut est possible, que Nicolas Winding Refn peut encore livrer un puissant ovni de cinéma. Malheureusement, tout ici n’est que posture. Dans ce polar sans fond, les personnages sont des images, les gestes des métaphores inexpliquées, la caméra un témoin désintéressé. On finit le film fatigués par cette beauté vide, par cette démonstration esthétique qui n’a rien à raconter.

Note : 3/10

Only God Forgives

Un film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas et Vithaya Pansringarm

Thriller – France, Danemark – 1h30 – Sorti le 22 mai 2013