Archives Mensuelles: juillet 2011

L’Agence

Le scénariste de La Vengeance dans la peau s’attaque à l’adaptation d’une nouvelle de Philip K. Dick, Adjustment Team. L’Agence est un film de facture classique qui se met au service de son scénario pour souligner les dilemmes posés par l’oeuvre passionnante de l’écrivain. L’Agence parle simplement du destin et des choix. A travers une romance sage mais séduisante.

Synopsis : David Norris entrevoit l’avenir que le Sort lui réserve et se rend compte qu’il aspire à une autre vie. Pour cela, il va devoir poursuivre la femme dont il est tombé follement amoureux.

Le génie de Philip K. Dick a illuminé tous les films adaptés de ses histoires, depuis Blade Runner jusqu’à Paycheck en passant par Total Recall et Minority Report. Non pas que tous ces films soient des chefs d’oeuvre, mais même le moins réussi d’entre eux, Paycheck, arrivait sans mal à captiver le spectateur autour de problématiques existentielles et romanesques passionnantes.

Le génie de Philip K. Dick a illuminé tous les films adaptés de ses histoires, depuis Blade Runner jusqu’à Paycheck en passant par Total Recall et Minority Report. Non pas que tous ces films soient des chefs d’oeuvre, mais même le moins réussi d’entre eux, Paycheck, arrivait sans mal à captiver le spectateur autour de problématiques existentielles et romanesques passionnantes.

L’Agence est plutôt une réussite. George Nolfi n’a sans doute pas sublimé son matériel. Mais en lui restant fidèle et grâce à une mise en scène sobre et plutôt anodine, il a laissé la puissance de l’intrigue envahir son film et le poids du quotidien et de la normalité contrebalancer habilement les enjeux métaphysiques du scénario.

Car L’Agence est un film ancré dans l’habituel. Matt Damon a la tête parfaite du citoyen lambda pris dans des aventures politique et fantastique qui le dépassent, les anges sont intemporels, ils sont habillés comme n’importe quel américain pourrait l’être depuis les années 20, même leur panoplie est réduite à ce qu’il y a de plus ordinaire : un couvre-chef. Ces bureaucrates du destin ont une existence semblable à celle des êtres humains : ils ont simplement une vie légèrement plus longue, mais ils ont aussi des supérieurs, des missions dont ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants et des congés à prendre.

Cette gestion très RH du personnel de Dieu rappelle forcément The Box de Richard Kelly, film aux enjeux étonnamment similaires, avec pour question centrale celle du choix. Mais au contraire du trip halluciné qu’offrait le réalisateur de Donnie Darko, L’Agence est un film presque simple, linéaire mais jamais ennuyeux, facilement compréhensible et pas moins intéressant pour autant.

Pour ancrer encore plus son film dans la banalité, George Nolfi recourt à beaucoup de codes classiques de la romance et du thriller américain : la rencontre avec une jeune femme délurée, la lutte d’un individu contre une organisation omnipotente et le conflit entre le destin individuel et le destin collectif.

Mais tout ce qui place le spectateur en territoire connu n’affaiblit pas pour autant le film. L’Agence peut alors exprimer les dilemmes essentiels qui l’habitent : Y a-t-il un destin ou sommes-nous maîtres de nos choix? Ou, dit autrement, notre vie est-elle déjà écrite ou bien la créons-nous à chaque instant par les décisions que nous prenons? Et laquelle de ces alternatives souhaitons-nous? En effet, sommes-nous vraiment maîtres de nos choix si nous ne pouvons pas prévoir leurs conséquences? Et choisir sans savoir, est-ce préférable à faire ce qu’on doit faire, guidés par un dessein plus grand qui dicte nos actions?

Et si nous avons le libre arbitre, alors doit-on choisir l’amour ou le travail? La passion avec une autre ou la réussite individuelle et solitaire? Est-ce plus important de révolutionner le monde ou de vivre heureux avec celle qu’on aime? Et si l’on devait choisir entre les deux? Si être avec elle, c’était aussi réduire sa vie à elle?

L’Agence apporte des réponses : le film croit profondément au choix. De manière fort pertinente, il montre que c’est ainsi que l’homme se définit. L’Agence croit que l’homme peut forcer son destin. Même dans le cas tragique où les choses seraient préécrites, il y aurait toujours moyen de les changer. Ce qui donne sa beauté au choix, c’est justement que nous ne pouvons pas connaître toutes ses conséquences. Nous devons donc choisir en fonction de l’acte lui-même. Nous définir par lui. C’est ce qui crée notre liberté. Quant à l’amour, le film semble le placer au-dessus de tout. Mais il n’est là au détriment de l’épanouissement personnel que si on s’y résigne.

L’Agence est un pamphlet pour le combat. Pour le volontarisme. Le film dit en substance que nous pouvons privilégier l’amour sans pour autant lui sacrifier le reste de notre vie. Les choix ne sont jamais binaires. Nous devons avoir des priorités. Choisir ce qui nous importe le plus. Et nous battre d’abord pour que ces priorités (ici l’amour) se réalisent et ensuite pour que nos autres ambitions soient aussi possibles. On peut changer le plan et l’écrire suivant nos souhaits.

En remplaçant le héros agent d’assurance de Philip K. Dick en un politicien, George Nolfi insiste particulièrement sur ce combat. Nous devons rendre nos rêves possibles. L’Agence est peut-être le prototype du film sorti d’une nouvelle philosophie américaine héritée de la campagne d’Obama : Yes, we can. La crise économique est passée par là mais George Nolfi nous apprend, à notre grand soulagement, que Dieu est démocrate, qu’il est pour la jeunesse, pour le progrès, pour la sincérité. Et s’il l’est, c’est sans doute que c’est possible. Mais seulement si l’homme fait les bons choix. En fin de compte, c’est lui qui a les cartes en main.

Soulignons enfin quelques grandes réussites visuelles, simples et enchanteresses, comme les points d’inflexion sur les cahiers des anges ou la course-poursuite à travers les portes. L’Agence est un film sobre au service d’un sujet fort.

Note : 7/10

L’Agence (titre original : The Adjustment Bureau)

Un film de George Nolfi avec Matt Damon, Emily Blunt et Michael Kelly

Fantastique – USA – 1h47 – Sorti le 23 mars 2011

I’m Still Here

I’m Still Here a beau vouloir brouiller les pistes en se présentant comme un faux documentaire, il ne nous montre que des scènes fabriquées, calculées et sélectionnées. Rien d’authentique dans ce gigantesque canular qui laisse sceptique tant le film est mauvais, surtout si on considère l’ampleur de l’imposture et les efforts qu’elle a demandé. La seule bonne nouvelle de ce film nombriliste réside dans son titre : Joaquin Phoenix fera encore des (vrais) films.

Synopsis : En 2008, l’acteur Joaquin Phoenix prend sa retraite pour devenir chanteur hip-hop. Durant un an, Casey Affleck filmera au jour le jour sa dépression et ses nombreux revers.

Jouer un rôle dans la vraie vie et filmer ce rôle comme un documentaire, voilà une démarche intéressante mais pas novatrice. Sacha Baron Cohen avait déjà joué Borat pour révéler les travers de l’Amérique, Joaquin Phoenix joue Joaquin Phoenix version pétage-de-câble pour révéler les travers d’Hollywood.

Jouer un rôle dans la vraie vie et filmer ce rôle comme un documentaire, voilà une démarche intéressante mais pas novatrice. Sacha Baron Cohen avait déjà joué Borat pour révéler les travers de l’Amérique, Joaquin Phoenix joue Joaquin Phoenix version pétage-de-câble pour révéler les travers d’Hollywood.

La différence, c’est que Joaquin Phoenix est une star et qu’il a joué avec son image médiatique pour tourner cette fiction sur la déchéance d’une célébrité. L’intérêt? on le cherche encore. I’m still here est un buzz raté, une sorte d’opération marketing qui profite de la fascination du spectateur pour la vie privée des stars. Une opération marketing qui n’a rien d’autre à vendre qu’elle-même : pendant un an, la vie de Joaquin Phoenix a été une gigantesque bande-annonce pour ce film qui ne raconte rien d’autre que cette année-là.

Un serpent qui se mord la queue, ça intrigue deux minutes, mais ce n’est ni amusant, ni intéressant à regarder. A mille lieux de Borat, extraordinaire d’inventivité et d’humour, I’m Still Here est lourdingue sans être drôle, prétentieux sans être pertinent. Le personnage joué par Joaquin Phoenix est désagréable, la révolte et la lente descente aux enfers sont vidées de tout sens et de toute poésie, écrasées par la farce grossière que semblent vouloir jouer Joaquin Phoenix et Casey Affleck.

A force de se croire malins, ils plongent dans ce qu’ils aimeraient dénoncer : le grand n’importe-quoi du star-system. C’est bien parce qu’ils sont des stars qu’ils ont pu entreprendre un tel projet et que celui-ci intéressera quelques spectateurs malheureux. Mais en dehors d’eux-mêmes et des autres icônes du show-business qu’ils mettent en scène, il n’y a rien que le vide d’une détresse même pas jouée, mais simplement feinte. Une mauvaise blague ratée, presque oubliée.

On s’ennuie à mourir et on s’agace de ces minauderies puériles. Joaquin Phoenix-personnage sonne faux, il est pathétique et inintéressant. Joaquin Phoenix-acteur a perdu deux ans de vrais projets dans lesquels il aurait pu montrer son talent. Et c’est peut-être ça le plus grand drame de l’histoire : que Joaquin Phoenix ait sacrifié deux années de sa carrière pour faire ce film-là, un film-rien, ni vrai ni faux, même pas provocateur.

Note : 1/10

I’m Still Here

Un film de Casey Affleck avec Joaquin Phoenix et Casey Affleck

Drame – USA – 1h48 – Sorti le 13 juillet 2011

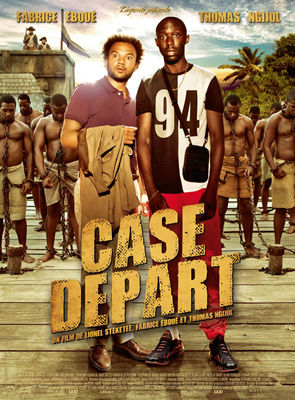

Case départ

Thomas Ngijol et Fabrice Eboué avaient visiblement à coeur de ne pas faire dans le rire inutile. Ils voulaient que leur comédie parle de notre société et soit prétexte à un message fort. Pari en partie réussi grâce à quelques idées judicieuses. Dommage que le sujet soit porté par un scénario et une réalisation maladroits.

Synopsis : Joël, jeune délinquant des cités, et Régis, bourgeois parfaitement intégré, sont noirs, demi-frères et se connaissent à peine. Un retour au temps de l’esclavage va bouleverser leur vie.

Deux bonnes idées permettent à Case départ de se démarquer. D’abord, la confrontation de notre vision du racisme à la situation telle qu’elle était il y a un peu plus de deux siècle. Ensuite, le choix des deux archétypes représentés par Joël et Régis, assez éloignés des personnages qu’on peut voir habituellement au cinéma.

Deux bonnes idées permettent à Case départ de se démarquer. D’abord, la confrontation de notre vision du racisme à la situation telle qu’elle était il y a un peu plus de deux siècle. Ensuite, le choix des deux archétypes représentés par Joël et Régis, assez éloignés des personnages qu’on peut voir habituellement au cinéma.

Joël n’est ni le mec cool et dégourdi, ni le petit rigolo des cités comme le sont par exemple les personnages de Lascars. Joël est raciste, fainéant, lâche, il utilise sa couleur de peau comme un prétexte à tout ce qui ne va pas dans sa vie. Quant à Régis, il représente l’assimilation hypocrite. Le déni de ses origines le pousse à être encore plus virulent et raciste que ceux à qui il veut ressembler.

Dans Case départ, il n’est pas question de ceux qui ne peuvent pas s’en sortir, écrasés sous le poids d’une société qui ne veut pas d’eux. Case départ parle au contraire de ceux qui sont prêts à se renier eux-mêmes pour réussir et de ceux qui utilisent leur identité pour justifier leur comportement. C’est-à-dire de ceux qui n’ont aucune attache véritable à leur culture, à leur histoire, qui essaient de l’oublier ou de la détourner pour servir leurs intérêts individuels.

Tout cela permet au film d’insister assez judicieusement sur l’importance de nos racines, car ce sont elles qui définissent notre identité. Pas d’assimilation amnésique. Pas de refus d’intégration. En comprenant leur histoire, Joël et Régis pourront peut-être décider de vivre en paix avec leur double culture.

Dommage, avec une telle matière, que le film ne réussisse que très partiellement à faire passer son message. La faute à des personnages trop caricaturaux, des situations qui se répètent au bout d’une heure de film, une réalisation mollassonne, un scénario mal construit et un épilogue bâclé et peu crédible. Il manque à Case départ un vrai réalisateur et un vrai scénariste pour mieux intégrer les gags dans un film de cinéma. Thomas Ngijol et Fabrice Eboué nous racontent assez mal leur histoire, par ailleurs plutôt sympathique et parfois drôle.

Note : 4/10

Case départ

Un film de Thomas Ngijol, Fabrice Eboué et Lionel Steketee avec Thomas Ngijol et Fabrice Eboué

Comédie, Fantastique – France – 1h34 – Sorti le 6 juillet 2011

We Want Sex Equality

Une histoire vraie. En 68, des ouvrières se sont battues pour l’égalité des sexes. We Want Sex Equality. Un récit trop pédagogique, un propos trop évident. Le film se limite au programme annoncé par son titre. Aucun cliché n’est évité. Une adaptation parfaitement sage et (donc) parfaitement inutile.

Synopsis : Printemps 68, Angleterre. Une ouvrière découvre que les hommes sont mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle va simplement changer le monde.

On ne niera pas que le film communique une certaine bonne humeur pour une cause évidemment juste. On ne niera pas non plus qu’il y a une certaine beauté à montrer un tel engagement pour des idéaux, envers et contre tout, et surtout au mépris des drames individuels et des difficultés personnelles.

On ne niera pas que le film communique une certaine bonne humeur pour une cause évidemment juste. On ne niera pas non plus qu’il y a une certaine beauté à montrer un tel engagement pour des idéaux, envers et contre tout, et surtout au mépris des drames individuels et des difficultés personnelles.

Nigel Cole arrive-t-il à dépasser son simple sujet, ce simple titre en forme de revendication? Non. Tout est là. We want sex equality. Malheureusement, si le propos ne dépasse pas cette phrase, nul doute qu’il n’y a pas matière à faire un film.

C’est maladroitement que le réalisateur essaie de nous plonger dans des digressions assez inintéressantes : le drame de Connie est construit de manière brutale et artificielle et on comprend bien trop vite où le film veut nous emmener; les prétentions de Sandra sont tout aussi attendues et dérisoires; le personnage bienveillant et malin de la ministre est un cliché terrible qui discrédite presque l’honnêteté du film; quant à la femme d’un des directeurs de Ford, on comprend bien vite que son personnage va avoir un rôle à jouer et quand on découvre de quelle manière elle est liée aux revendications, on a envie de rire tellement les ficelles sont visibles.

Toutes ces petites péripéties sont grossièrement superposées, traitées les unes après les autres et désamorcées aussitôt : Connie se réconcilie avec Rita en un plan, un autre plan permet de signifier le soutien de Lisa à Rita devant les yeux médusés de son mari, un troisième montre comment Sandra se repent et reprend le combat. Quant à l’histoire de la mère d’Albert, on l’entend avec un long soupir d’ennui agacé. Sur un tel sujet, on était en droit d’attendre mieux qu’une fable simpliste. A trop vouloir être éloquent, Nigel Cole plombe le film. On comprend tellement ses intentions et l’illustration sage qu’il fait de son propos qu’on ne peut jamais adhérer. Un film plutôt idiot.

Note : 1/10

We Want Sex Equality (titre original : Made in Dagenham)

Un film de Nigel Cole avec Sally Hawkins, Bob Hoskins et Rosamund Pike

Comédie dramatique – Royaume-Uni – 1h53 – Sorti le 9 mars 2011

My Little Princess

Irina Ionesco, célèbre artiste controversée et mère de la réalisatrice, a photographié sa fille dès l’âge de quatre ans. 40 ans plus tard, celle-ci sort un film en partie autobiographique pour raconter son traumatisme. My Little Princess est peut-être une bonne psychothérapie mais en aucun cas un bon film. C’est brouillon, artificiel, répétitif, criard et vite fatigant.

Synopsis : Lorsqu’Hannah, artiste intéressée par l’érotisme, demande à sa fille de 10 ans si elle veut être son modèle, tout bascule pour l’enfant qui vivait jusque là avec sa tendre grand-mère.

Le sujet est à la fois glauque et sexy, malsain et séduisant. Les frontières morales mises en jeu sont d’autant plus fascinantes qu’elles sont floues. Que peut-on se permettre au nom de l’art, au nom de la libre expression? Jusqu’à quel point le monde des enfants est-il séparé de celui des adultes, quand favorise-t-on la maturité et quand détruit-on l’innocence? A quel point les limites éthiques imposées par la société sont-elles des conventions conservatrices, à quel point sont-elles des nécessités absolues?

Le sujet est à la fois glauque et sexy, malsain et séduisant. Les frontières morales mises en jeu sont d’autant plus fascinantes qu’elles sont floues. Que peut-on se permettre au nom de l’art, au nom de la libre expression? Jusqu’à quel point le monde des enfants est-il séparé de celui des adultes, quand favorise-t-on la maturité et quand détruit-on l’innocence? A quel point les limites éthiques imposées par la société sont-elles des conventions conservatrices, à quel point sont-elles des nécessités absolues?

Avec de telles interrogations, My Little Princess avait tout pour troubler le spectateur et l’emmener sur des pentes très glissantes et dangereuses. Malheureusement, le film sonne souvent faux, l’interprétation de la jeune fille est parfois approximative, les dialogues sont artificiels. Eva Ionesco a voulu baigner son film d’une ambiance de conte cauchemardesque sans vraiment assumer ce choix. My Little Princess lorgne sans arrêt vers le film d’épouvante mais cette atmosphère angoissante, trop discrète mais quand même présente, ne fait que décrédibiliser l’histoire.

Mais le pire arrive à la moitié du film quand la jeune fille se rebelle. Alors, My Little Princess tourne en rond, se répète, les actrices se bégayent les mêmes insultes, les mêmes justifications, le film semble s’éterniser et n’avoir pourtant plus rien à dire. L’ennui est abyssal, les mêmes répliques sont lancées de plus en plus fort, les cris deviennent agaçants.

My Little Princess, jamais vraiment convaincant, se termine en roue libre, mal construit, mal scénarisé, à cheval entre la psychologie à deux balles et la parodie. Le dernier plan sur l’enfant qui fuit nous rappelle celui des 400 coups. Dans cette autre histoire d’un enfant qui doit grandir trop vite, il manque à Eva Ionesco tout le talent de François Truffaut.

Note : 1/10

My Little Princess

Un film de Eva Ionesco avec Isabelle Huppert, Anamaria Vartolomei et Georgetta Leahu

Drame – France – 1h45 – Sorti le 29 juin 2011